Crittografia greca in Egitto: un nuovo testo

Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information)

: This work is protected by copyright and may be linked to without seeking permission. Permission must be received for subsequent distribution in print or electronically. Please contact [email protected] for more information.

For more information, read Michigan Publishing's access and usage policy.

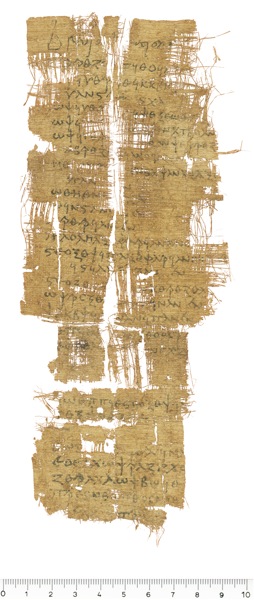

PSI inv. 401 (Tav. I) è un foglio di papiro di provenienza ignota, di colore marrone scuro, che conserva lungo le fibre 28 righi di scrittura, di cui il primo rigo è in minuscola corsiva latina e i rr. 2–28 in libraria greca.[1] Il testo è mutilo in basso e – solo in minima parte – a destra; i margini conservati in alto e a sinistra non superano il centimetro.[2]

A parte il r. 1, dove si può leggere brẹuioṇ in caratteri latini, corrispondente al greco βρέυιον (dal lat. breve = lista, breve inventario),[3] tutti gli altri righi non danno parole di senso compiuto: le lettere appartengono all'alfabeto greco, ma si succedono in modo inconsueto e incomprensibile, dando luogo a sequenze fonetiche per lo più impronunciabili; non compaiono mai Δ, Ι e Ρ; l'Α è solo all'inizio del r. 8; sono invece frequenti ϛ (stigma), ϙ (coppa) e Ϡ (sampi), corrispondenti ai numeri 6, 90 e 900; coppa ha la forma della lettera copta fai (1) e sampi assomiglia alla legatura 'ad asso di picche' di ε + ρ.[4] La forma del sampi, o meglio del parakyisma, per circa un millennio subisce un'evoluzione grafica che nel IV secolo d.C. conduce alla forma che vediamo attestata nel papiro, composta da un elemento molto simile al Ρ, preceduto da una barra obliqua ascendente da sinistra verso destra (7);[5] e il IV secolo è la datazione più plausibile per questa scrittura, a giudicare anche dalla morfologia e dal ductus delle altre lettere, per esempio Α (r. 8) in un solo movimento e con tracciato occhiellato, Θ appuntito in alto e più ampio in basso, Ο talvolta piccolo e sollevato sul rigo, Υ in un solo movimento con i tratti obliqui ricurvi e uniti sul rigo di base, Ζ con il tratto di base, talora leggermente ondulato, che si inclina verso il basso e discende sotto il rigo. Per queste caratteristiche si trovano confronti in PSI II 117 del IV sec. d.C. e, in particolare per la lettera Ζ, in PSI XIV 1371 attribuito alla metà del V (riprodotti in G. Cavallo et al., Scrivere libri e documenti nel mondo antico. Pap.Flor. XXX] [Firenze 1998] rispettivamente tavv. 62 e 60). Si notino anche Κ con la seconda diagonale molto bassa (cfr. P.Rein. II 69 del IV ex., in Cavallo e Maehler, op.cit. [sopra, n. 4] pl. 6a), Β (r. 3 e r. 8) in due tempi, con le due anse unite in un solo tratto sinuoso (cfr. P.Ant. III 113 del III/IV, per es. fr. 4a in Pl. I, dove è confrontabile anche Ξ, e P.Mert. III 115, r. 13, pl. III, del IV in.). Interessante la sequenza breuion al r. 1, scritta con i caratteri latini della corsiva romana nuova, detta anche minuscola corsiva (III–VII d.C.); in particolare il b 'à panse à droite' (invece che a sinistra) costituisce un'ulteriore conferma di una datazione al IV secolo; la parte inferiore così ampia e quasi triangolare trova confronti, per es., in P.Abinn. 1 (340–342p) e 2 (344p);[6] anche la r latina di breuion, con tratto superiore ondulato, è molto simile a quella della minuscola corsiva dell'epoca; assai indicativa, infine, di una datazione al IV secolo, mi sembra l'analogia dei nessi ti e on con quelli che ricorrono in ChLA XIX 687 (dall'archivio di Teofane, lettera di Vitale ad Achillio, 317–324p), per es. r. 14 (et infantum) e r. 3 (bonis).[7]

Nei due cataloghi inventariali della collezione dei PSI che ho potuto consultare in Istituto, il contenuto di PSI inv. 401 è definito come "serie di cifre" o come probabili "operazioni matematiche." Ma il mio primo sospetto, anzi, direi, la mia prima sensazione nel vedere il papiro, è stata quella di trovarmi di fronte a un testo crittografico, in particolare a una lista, come è suggerito non solo dalla lettura breuion al r. 1, ma anche da alcuni indizi: l'allineamento solo a sinistra, con qualche rientro (eistheseis ai rr. 4, 8, 10 e 16); la disposizione del testo nel foglio di papiro, analoga a quella di tanti documenti (per es., sotto al r. 21, cm 2 di spazio non scritto, sotto al r. 23 una paragraphos); la presenza di εν ai rr. 13, 16 e 18, che potrebbe essere il numerale 1 non criptato; e infine, la reiterazione della stessa sequenza di lettere all'inizio dei rr. 5–7 (ΩΨϙΥΘϠ[), che fa sospettare la ripetizione dello stesso oggetto in un elenco.

Ma come decifrare, o meglio, decrittare queste incomprensibili sequenze di lettere? Ho trovato soltanto due esempi di crittografia greca nei papiri: un papiro magico interamente crittografico e, in un altro papiro magico, un solo rigo di crittografia. Il primo è del II secolo d.C., PGM 57 + PGM 72,[8] formulario di preghiera alla divinità lunare Selene-Isis; ma purtroppo qui l'alfabeto crittografico è diverso: lettere deformate, mutile o diversamente orientate sostituiscono le lettere normali. Il secondo è del III/IV d.C., PGM 7, r. 970 (P.Lond. I 121); in questo manuale di magia di un migliaio di righi, si trovano soltanto 26 lettere criptate con un sistema che già a prima vista, per la presenza di coppa e sampi, mi è sembrato analogo a quello di PSI inv. 401; è la sequenza di lettere κλψϙωξθπθολνοθηωνυθϠψϙλνϙεϠ (riscritta anche in tachigrafia), che fu così decifrata da Wessely nel 1895: Πότισμα καλόν‧ λαβὼν χαρτίον ἱερ;[9] seguono, scritti in chiaro, la conclusione della parola, ατικόν, e il resto della frase, cioè le istruzioni per un incantesimo con un filtro d'amore: "Una buona pozione: prendi un pezzo di carta ieratica e scrivici: ... che mi ami la tale, figlia della tale, quando avrà bevuto questa pozione."[10] In questo tipo di crittografia le lettere normali sono sostituite da altre lettere dell'alfabeto, secondo un sistema crittografico che, come mostrò Viktor Gardthausen, ebbe grande fortuna nei colofoni di molti manoscritti dal IX fino al XVI secolo:[11] è il cosiddetto alphabet des copistes, individuato già tre secoli fa da Bernard de Montfaucon e incluso da Ruelle nell'elenco di alfabeti greci segreti.[12] Le 24 lettere dell'alfabeto greco sono divise in tre gruppi e le lettere di ogni gruppo sono sostituite dai valori numerici delle unità, decine e centinaia, espressi in lettere, ma in ordine inverso, con l'omissione di Δ = 4, Ι = 10 e Ρ = 100; nell'alfabeto cifrato si aggiungono invece ϛ (stigma) = 6 = δ, ϙ (coppa) = 90 = ι e Ϡ (sampi) = 900 = ρ.

| Alfabeto in chiaro | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | o | π | ρ | ϲ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | |||

| Alfabeto cifrato | Θ | Η | Ζ | ϛ | Ε | Γ | Β | Α | ϙ | Π | Ο | Ξ | Ν | Μ | Λ | Κ | Ϡ | Ω | Ψ | Χ | Φ | Υ | Τ | Σ | |||

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |

Come si vede, le prime otto lettere dell'alfabeto, da α a θ, vengono sostituite con le lettere che simboleggiano le cifre delle unità in senso inverso, da 9 a 1 (da Θ a Α), saltando il 4, cioè Δ. Le otto lettere seguenti, da ι a π, sono sostituite con le lettere che simboleggiano le decine in senso inverso, da 90 a 20 (da ϙ a Κ), omettendo il 10, cioè Ι; le ultime otto lettere, da ρ a ω, sono sostituite con le lettere corrispondenti alle centinaia in senso inverso, da 900 a 200 (da Ϡ a Ϲ), omettendo il 100, cioè Ρ. Ecco perché Δ, Ι e Ρ non compaiono mai in questo papiro. Rimangono invece immutate ε, ν e φ. Si noti inoltre che per cifrare o per decifrare una delle prime otto lettere, basta sottrarre da 10 il suo valore numerico, per le successive otto, basta sottrarre da 100, per le ultime otto si sottrae da 1000. È un sistema che si può definire alfanumerico.

Come ho già detto, la presenza di coppa e sampi in PSI inv. 401, mi ha fatto immediatamente sospettare – e sperare! – che potesse trattarsi dello stesso alfabeto crittografico. E in effetti, applicando questa 'chiave' al testo del papiro, ho ottenuto la soluzione; ho preso come esempio la sequenza ΩΨϙΥΘϠ[, che viene ripetuta identica all'inizio dei righi 5, 6 e 7, e ho ottenuto στιχαρ[, finalmente un frammento di parola di senso compiuto, "tunica" o "tuniche" (στιχάρ[ιον ai rr. 6 e 7 e στιχάρ[ια al r. 5). Di qui a decifrare tutto il testo, il passo è stato breve.

| B | r | ẹ | u | i | o | ṇ | ̣ | [ ] | ̣ | a | t | i | o | ṇ | ̣ | [ | |||||||||

| Κ̣ | Θ | ϡ | Θ | Ζ | Θ̣ | [χ] | ϛ | ϙ | Θ | Ο | ϙ | Ν̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||||||||

| π̣ | α | ρ | α | γ | α̣ | [υ] | δ | ι | α | λ | ι | ν̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||||||||

| Ω] | Ψ̣ | ϙ | Υ | θ | ϡ | ϙ̣ | Θ | ϙ | Κ | Κ | Β | Π̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ | |||||||||

| ϲ] | τ̣ | ι | χ | α | ρ | ι̣ | α | ι | π | π | η | κ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ | |||||||||

| 4 | Υ | Λ | Ν | ϛ | ϡ | Θ̣ | ϛ | Χ | Λ | ||||||||||||||||

| χ | ο | ν | δ | ρ | α̣ | δ | υ | ο | |||||||||||||||||

| Ω | Ψ | ϙ | Υ | θ | ϡ̣ | [ϙ | Θ] | Ο̣ | ϙ | Ψ | Θ | Ξ | Ε | Ω | Θ | Ζ̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||||

| ϲ | τ | ι | χ | α | ρ̣ | [ι | α] | λ̣ | ι | τ | α | μ | ε | ϲ | α | γ̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||||

| Ω | Ψ | ϙ | Υ | θ | ϡ̣ | [ϙ | Λ | Ν | ]Ψ̣ | Λ | Ν | Χ | Τ | Β | Ο | Λ | Ν[ | ||||||||

| ϲ | τ | ι | χ | α | ρ̣ | [ι | ο | ν | ]τ̣ | ο | ν | υ | ψ | η | λ | ο | ν[ | ||||||||

| Ω | Ψ | ϙ | Υ | θ | ϡ | [ϙ | Λ | Ν | ]Ο | Λ | Ν | Ψ | Ε | Ψ | ϡ | Θ | Ζ | [Ϲ | Ν | Λ | Ν | ||||

| ϲ | τ | ι | χ | α | ρ | [ι | ο | ν | ]λ | ο | ν | τ | ε | τ | ρ | α | γ | [ω | ν | ο | ν | ||||

| 8 | Α | Β | ϡ | Θ | Ζ | ̣ | ̣ | ϙ | Λ | Ν | Ο | ϙ | Ν̣ | Λ̣ | Χ̣ | [Ν | |||||||||

| θ | η | ρ | α | γ | ̣ | ̣ | ι | ο | ν | λ | ι | ν̣ | ο̣ | υ̣ | [ν | ||||||||||

| Η | Θ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ ] | ̣ | Ε | Ν | ϛ | Χ | Ψ | Λ | Ν | Κ | Ο | Λ | Ξ | Θ̣ | [ϡ | ϙ | |||

| β | α | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ ] | ̣ | ε | ν | δ | υ | τ | ο | ν | π | λ | ο | μ | α̣ | [ρ | ι– | |||

| Π | Λ | Ν | [Ε] | Ν | |||||||||||||||||||||

| κ | ο | ν | [ε] | ν | |||||||||||||||||||||

| Ω | Θ | Η | Θ | Ν | ϙ | [Θ | ϛ] | Χ̣ | Λ | ||||||||||||||||

| ϲ | α | β | α | ν | ι | [α | δ] | υ̣ | ο | ||||||||||||||||

| 12 | Ω̣ | ϙ | Ν | ϛ | Λ | Ν | ϙ | [Λ] | Ν | Ε | Ν | ||||||||||||||

| ϲ̣ | ι | ν | δ | ο | ν | ι | [ο] | ν | ε | ν | |||||||||||||||

| Λ̣ | ϡ | Θ | ϡ | ϙ | Λ | Ν | Ε | Ν | |||||||||||||||||

| ο̣ | ρ | α | ρ | ι | ο | ν | ε | ν | |||||||||||||||||

| Π | Λ | Ο | Λ | Η | Λ | Ξ | Θ̣ | Φ | Λ | ϡ | ϙ | Λ | Ν | Θ | Ν | Θ | [ ] | ̣ | ϡ | ̣ | Λ | [ | |||

| κ | ο | λ | ο | β | ο | μ | α̣ | φ | ο | ρ | ι | ο | ν | α | ν | α | [ ] | ̣ | ρ | ̣ | ο | [ | |||

| ϛ | Ε | Ο | Ξ | Θ | Ψ | ϙ | Π | Λ | Ξ | Θ | Φ | Λ | ϡ | ϙ | Λ | Ν | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||

| δ | ε | λ | μ | α | τ | ι | κ | ο | μ | α | φ | ο | ρ | ι | ο | ν | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | [ | ||||

| 16 | ϙ | ϛ | ϙ | Λ | Υ̣ | ϡ̣ | Ϲ̣ | Ξ | Λ | Ν | Ε | Ν | |||||||||||||

| ι | δ | ι | ο | χ̣ | ρ̣ | ω̣ | μ | ο | ν | ε | ν | ||||||||||||||

| ϛ | Ε | Ο | Ξ | Θ | Ψ̣ | ϙ̣ | [Π | ϙ] | Λ̣ | Ν | Κ | Θ | ϡ | Θ | Ζ | Θ | Χ | [ϛ | |||||||

| δ | ε | λ | μ | α | τ̣ | ι̣ | [κ | ι] | ο̣ | ν | π | α | ρ | α | γ | α | υ | [δ | |||||||

| Ω | Ψ | ϡ | Ϲ | Ξ | Θ | Λ̣ | Ν | Χ̣ | Υ | ϙ | Ν | Λ | Ν | Ε | Ν | ||||||||||

| ϲ | τ | ρ | ω | μ | α | ο̣ | ν | υ̣ | χ | ι | ν | ο | ν | ε | ν | ||||||||||

| Ψ | Β | Κ | Β | Ψ | ϙ | [Λ] | Ν | Λ | Ν | ϙ | Π | Λ | Ν | Ε | Ν | ||||||||||

| τ | α | π | η | τ | ι | [ο] | ν | ο | ν | ι | κ | ο | ν | ε | ν | ||||||||||

| 20 | Φ] | Θ | Π | ϙ | Θ | Ο̣ | ϙ̣ | Λ | Ν | Ξ | Θ | Ο | Ο | Ϲ | Ψ | Λ | [Ν | ||||||||

| φ] | α | κ | ι | α | λ̣ | ι̣ | ο | ν | μ | α | λ | λ | ω | τ | ο | [ν | |||||||||

| π] | ε | Φ | Θ | Ο | Λ | ϛ̣ | Ε̣ | Ω̣ | [Ξ] | Ϲ̣ | Ν | Γ | Χ | Ζ | Β̣ | [Ξ | ϙ | Θ | |||||||

| κ] | ε | φ | α | λ | ο | δ̣ | ε̣ | ϲ̣ | μ | ω̣ | ν | ζ | υ | γ | η̣ | [μ | ι | α | |||||||

| ϛ] | ϙ̣ | Ω | Θ | Π | Π | ϙ | Θ | ϛ | Ε | Ο | Ξ | Θ | Ψ | ϙ | Ν[ | ||||||||||

| δ] | ι̣ | ϲ | α | κ | κ | ι | α | δ | ε | λ | μ | α | τ | ι | ν[ | ||||||||||

| Π̣ | Θ | Ξ | Ψ | ϡ | Θ̣ | Ξ | ϙ̣ | Θ̣ | |||||||||||||||||

| κ̣ | α | μ | τ | ρ | α̣ | μ | ι̣ | α̣ | |||||||||||||||||

| ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ | |||||||||||||||||||||||||

| 24 | Θ̣ | Ω̣ | Π̣ | [Θ | Ο | Ϲ] | Ν̣ | ϙ | Θ | Λ | ϙ | Ν | Λ | [Χ | |||||||||||

| α̣ | ϲ̣ | κ̣ | [α | λ | ω] | ν̣ | ι | α | ο | ι | ν | ο | [υ | ||||||||||||

| Ε | Ο | Ε | Λ | Χ | Ω | Ψ | ϡ | Λ | Ζ | Ζ | Χ | Ο | [ϙ | ||||||||||||

| ε | λ | ε | ο | υ | ϲ | τ | ρ | ο | γ | γ | υ | λ | [ι | ||||||||||||

| Ζ | Θ | ϡ | Λ | Χ | Λ | Ω | Ψ | Β | Ω | ϙ | Θ | ̣ | [ | ||||||||||||

| γ | α | ρ | ο | υ | ο | ϲ | τ | η | ϲ | ι | α | ̣ | [ | ||||||||||||

| Π | ϡ | Ε | Ϲ | Ν | Θ | Ω | Π | Θ | Ο | Ϲ | Ν | ϙ | Θ | ̣ | [ | ||||||||||

| κ | ρ | ε | ω | ν | α | ϲ | κ | α | λ | ω | ν | ι | α | ̣ | [ | ||||||||||

| 28 | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | Π | ϡ | Λ̣ | Ν̣ | ̣ | ̣ | [ | |||||||||||

| ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | ̣ | κ | ρ | ο̣ | ν̣ | ̣ | ̣ | [ |

Potevamo sperare in chissà quale papiro segreto, e invece, una volta decrittato il testo, ci accorgiamo che non c'è niente di misterioso: è una banale lista di indumenti e viveri. Non è questa la sede per un commento puntuale al testo decrittato del papiro, che verrà pubblicato nel XVI volume dei PSI; mi limiterò a qualche sintetica osservazione. Le tuniche (στιχάρια) sono descritte con aggettivi, per esempio il probabile ἱππικά al r. 3 ("adatte a cavalcare")[13] e τετράγωνον al r. 7 ("quadrata"). Oltre a vesti pregiate, guarnite di galloni (rr. 2 e 17),[14] si elencano due asciugamani, un telo di lino, un fazzolettino, un kolobion (tunica senza maniche o a maniche corte) e una dalmatica, una coperta, un tappetino per l'asino, un fazzoletto felpato, un paio di fasce per la testa, una bisaccia di pelle (o bisacce se è neutro plurale) e una cassa. Dopo la paragraphos tra i rr. 23–24, seguono i viveri: vino, olio, garum e carne. La presenza di generi alimentari destinati ad essere consumati suggerisce che questo testo sia non tanto un inventario di una casa, di una chiesa o di un convento, quanto una lista predisposta per una consegna, una spedizione o per la preparazione di bagagli, comprese le provviste alimentari per un viaggio; documenti in cui si trovano menzionati sia vesti che cibo di solito sono liste di carico su imbarcazioni, per esempio, P.Coll.Youtie II 84, del IV secolo, dove, oltre a vesti, si elencano, come in PSI inv. 401, olio, vino, garum, coperte e una disakkia; l'intestazione qui è λόγος τῶν ἐμβληθέντων ἐν τῷ πλοίῳ; fra le numerose liste di vestiario, cito soltanto P.Münch. III 142 del VI secolo, perché l'intestazione βρέυιον ἱματίων τῶν βαστάζει potrebbe essere, almeno in parte, simile a quella di PSI inv. 401, se al primo rigo è giusto leggere brẹuioṇ ḥ[i]ṃatioṇ (vedi nota 3).

Ci si può chiedere se scrivere greco con caratteri latini sia dovuto al "bilinguismo imperfetto" di un latinofono che aveva imparato la lingua greca solo parlata,[15] oppure se non sia anche questo un espediente per 'secretare' il contenuto della lista. Nel primo caso il latinofono avrebbe scritto soltanto l'intestazione e avrebbe affidato il resto a una scriba di professione; l'uso di aggiungere di proprio pugno intestazioni, titoli sul verso, sottoscrizioni e firme costituite da parole greche in caratteri latini, allo scopo di dare una patina di ufficialità ai documenti, è attestato fin dai primi tempi della dominazione romana in Egitto e "andò rafforzandosi," secondo J. Kramer "dopo che le riforme di Diocleziano avevano rivalutato il rango del latino."[16] Nel secondo caso, invece, un bilingue "perfetto," nonché esperto di crittografia, sarebbe artefice sia della lista che dell'intestazione, anch'essa in qualche modo camuffata, in modo che divenisse illeggibile a chiunque conoscesse il greco ma non fosse in grado di leggere il latino, per esempio colui che trasportava la merce, che, opportunamente sigillata, doveva arrivare al destinatario insieme alla relativa lista.[17] Si deve dunque cogliere in questo stratagemma un senso di sfiducia dei romani nei confronti della popolazione autoctona? O soltanto un generico timore di furti? In effetti su 96 petizioni o denunce di furto di età romana e bizantina raccolte da Łukaszewicz,[18] quasi un quarto riguarda vestiti e materiali tessili.

Dopo brẹuion ḥ[i]ṃatioṇ si vede traccia di una verticale (ḳ[ai?) e forse c'è abbastanza spazio per una parola che indichi i viveri. Ma questo e altri problemi di lettura e interpretazione saranno discussi nell'edizione del papiro. Ritengo più opportuno, in questa sede, offrire un panorama della crittografia in Egitto. Abbiamo già visto l'impiego della crittografia greca, e in particolare di questo tipo di alfabeto, per scopi magici; altre testimonianze, su supporti anche diversi dal papiro, sono costituite da brevi invocazioni di carattere religioso o colofoni di codici, criptati con lo stesso sistema di PSI inv. 401. L'attestazione più antica è un proskynema del II secolo d.C., solo in parte crittografico, iscritto sul colosso di Memnon:[19] "Atto di adorazione da parte di mia moglie Apollonarion; fatta la mia visita ho fatto memoria, io, Lucio, nell'ora terza, mese di Phamenot." In questi sei righi di scrittura, incisi nella parte superiore del piede sinistro della statua, si legge un miscuglio di parole scritte in chiaro e di parole in crittografia, di cui una anche anagrammata: ΝΠΥΛϙΘΩϹ, sequenza di lettere che, decrittata, dà νκυοιαϲγ, anagramma di γυναικός! Un altro proskynema crittografico fu tracciato nel III/IV d.C. sulla parete nord della prima corte del tempio A di Medinet Madi (Narmuthis):[20] "Atto di adorazione da parte di Tkes, figlio di Phatres e [...] e di quelli che lo accompagnano." Nessun accenno si trova a queste attestazioni negli unici due studi del secolo scorso sulla crittografia greca antica posteriori a quelli di Gardthausen (vedi nota 11), ad opera di Jean Doresse (1952) e Frederik Wisse (1979);[21] gli otto testi crittografici greci analizzati da Wisse, criptati con lo stesso sistema di PSI inv. 401, sono i seguenti:

- P.NagHamm. VIII, I 132, rr. 7–9 (LDAB 107748), sottoscrizione del I trattato del codice papiraceo copto di Nag Hammadi VIII (IV d.C.), scritta in crittografia greca: "Parole di verità di Zostriano. Dio della verità. Parole di Zoroastro."

- P.Mon.Epiph. II 701 (SB IV 7513), graffito sulla parete della cella B del Monastero di Epifanio (VI–VII d.C.): "Signore e Potenza delle sante preghiere dei grandi, prega per i miei peccati. Io sono Menas il peccatore. Amen, amen, amen, Signore. Indizione VII."

- P.Mon.Epiph. II 702 (SB IV 7514), graffito sulla parete della cella B del Monastero di Epifanio (VI–VII d.C.): "O Signore, aiuta il tuo servo Giovanni e tutta la sua casa, e i suoi amici... in pace, amen."

- P.Mon.Epiph. II 616 (Pack2 1597, LDAB 210), iscrizione su legno proveniente dalla cella di Elias del Monastero di Epifanio (VI–VII d.C.), che conserva, oltre a un verso anonimo contenente tutte le lettere dell'alfabeto, noto anche dall'Anthologia Graeca (AP 9.538),[22] l'alfabeto cifrato usato in tutte queste testimonianze, con alcune varianti, il Ρ non sostituito da sampi e le lettere Ε e Ν sostituite da due appositi simboli:[23]Θ Η Ζ ϛ Ⲷ Γ Β Α ϙ Π Ο Ξ Ⲽ Μ Λ Κ Ρ Ω Ψ Χ Φ Υ Τ Ϲ

- 4 colofoni, di cui uno greco-copto, con poco più dei nomi degli scribi, in codici pergamenacei copto-saidici della Pierpont Morgan Library (IX e XI sec.):

- M 595, proveniente dal Faiyûm (Monastero di S. Michele, Hamuli), contenente una miscellanea omiletica per il tempo pasquale, scritto prima del 4 aprile 855. Due dei numerosi colofoni sono in crittografia, uno greco/copto, l'altro greco: "Io sono Cirillo, il diacono, e Apa Kyre, suo figlio" (f. 148 r); "E di Teodoro, il diacono" (f. 64 v);[24]

- M 596, contenente una miscellanea agiografica e omiletica, scritto nell'871 o 872, donato al monastero di Apa Epima di Pshante a Narmuthis e poi passato al monastero di S. Michele, dove fu rinvenuto nel 1910; il nome di un copista è al f. 37 r, in crittografia greca: "Papostolos, il diacono;"[25]

- M 633, proveniente dal monastero di S. Mercurio a Edfu, contenente una miscellanea agiografica, scritto in data anteriore al 29 agosto 994, ma un colofone greco crittografico fu aggiunto nel 1034/5: "Io sono l'umile Marco, figlio del diacono Pakire figlio di Giuseppe, il presbitero ... di Latopolis. Ricordati di me, Signore, quando verrai nel tuo regno. 17 Tybi, era di Diocleziano 759, era dell'Egira 425."[26]

Dalla crittografia greca è derivata quella copta, dal momento che nei testi crittografici copti i grafemi autoctoni ϣ, ϥ, ϩ, ϫ, ϭ e ϯ restano invariati.[27] Sia Doresse che Wisse sottolineano come la segretezza sia lo scopo principale della crittografia copta: si vuole celare una formula magica o renderla misteriosa, per es. la formula protettiva contro un cane pubblicata da Erman nel 1895;[28] nascondere l'esatta identità di droghe medicinali alla conoscenza della gente comune, come nel papiro medico copto del IX–X sec. edito da Chassinat;[29] riservare a pochi eletti certe comunicazioni, come è il caso delle invocazioni degli scribi alla fine dei manoscritti, delle preghiere dei monaci graffite su muri, e del breve messaggio, essenzialmente una preghiera, diretto ad un altro monaco, scritto su un frammento di pergamena (B.M. Or. 4720[96]). Secondo Doresse, la conoscenza della crittografia nelle comunità monastiche copte è da mettere in relazione con quella scienza del linguaggio mistico che un angelo avrebbe dato a Pacomio, Cornelio e Siro, in modo che potessero esprimersi e comunicare attraverso uno speciale alfabeto.[30]

Recentemente, a Karanis, Paola Buzi ha individuato brevi iscrizioni crittografiche che, se risultassero copte,[31] andrebbero ad aggiungersi ai 13 testi copti in crittografia commentati da Doresse e Wisse. Un ulteriore addendum è un ostracon del Museo Egizio di Torino (VII/VIII sec.),[32] una brevissima lettera in copto (P.Pisentius 66, dall'archivio dell'omonimo vescovo di Coptos): nel 1895/6, più o meno quando Wessely decifrava il r. 970 di PGM 7, Francesco Rossi,[33] il primo editore dell'ostracon, decrittò i nomi di 4 persone, che il mittente chiedeva al padre di ricordare nelle preghiere, criptati con il sistema copto analogo a quello di PSI inv. 401.

Gardthausen aveva notato l'analogia con il sistema ebraico Atbash, in cui la prima lettera dell'alfabeto diventa l'ultima (aleph diventa taw), la seconda la penultima (bet diventa shin), ecc.[34] In realtà, come si è visto, l'alfabeto greco (o copto) è diviso in tre gruppi; l'analogia, perciò, non è con l'Atbash, ma con l'Atbah, usato nel Talmud,[35] in cui l'alfabeto di 27 lettere (inclusi i segni per le finali) è diviso in tre parti e all'aleph si sostituiva teth, a beth si sostituiva cheth, ecc. Lo scambio delle lettere, anche nel caso dell'Atbah, soddisfa una relazione numerica; è una forma di gematria, cioè di interpretazione dei testi sacri tramite l'attribuzione di un valore numerico alle lettere.

Oltre al sistema copto e all'Atbah ebraico, non ho trovato altri sistemi crittografici dell'antichità che mostrino analogie con quello alfanumerico di PSI inv. 401. Quanto alla crittografia demotica, nel papiro magico di London-Leiden[36] del II/III sec. si trovano 74 parole, di cui 10 greche e 64 egiziane, scritte con simboli o con lettere camuffate (come nel papiro magico greco del II d.C. PGM 57 + PGM 72); l'alfabeto crittografico, anche in questo caso, sembra essere di origine greca, perché le 6 lettere distintive dei suoni egiziani assenti dalla fonetica greca sono aggiunti in chiaro; lo scopo, secondo Dieleman, è quello di controllare e limitare l'accesso alle conoscenze professionali:[37] infatti sono scritti in crittografia ingredienti per pozioni o droghe medicinali, all'interno di passi che riguardano le procedure pratiche del rito.

Risalendo alla crittografia geroglifica, attestata fin dall'Antico Regno, ma molto diffusa solo dal Nuovo Regno, non troviamo analogie tecniche, cioè alfabeti criptati per sostituzione, bensì geroglifici mutili, o segni creati ex novo, o vecchi segni rivestiti di nuovo significato per acrofonia o per rebus;[38] lo scopo sembrerebbe quello di far apparire misterioso un testo religioso; ma, secondo Drioton,[39] almeno nel caso di alcune formule funerarie, i geroglifici crittografici non potevano avere la funzione di impedire la recitazione, perché le stesse formule si trovano ripetute in chiaro ed anche perché è proprio la lettura che favorisce l'avverarsi per il defunto delle formule augurali scritte sulla tomba; in realtà lo scopo doveva essere quello di stimolare la lettura attraverso la decrittazione, vincendo così l'indifferenza dei visitatori e il senso di sazietà prodotto dalla monotonia di formule ripetitive.

Nel solco di questa tradizione religiosa egiziana, potrebbero essere nate a scopo magico-religioso la crittografia demotica, greco-egizia e copta. Per queste ultime due, in particolare, il passaggio da un contesto magico-religioso pagano a quello cristiano potrebbe essere stato favorito dall'esistenza dei sistemi ebraici Atbash e soprattutto Atbah, che presenta lo stesso meccanismo di sostituzione.

Può sorprendere che la crittografia di ambito egizio ed ebraico non abbia nessuna relazione con i sistemi della Grecia classica ed ellenistica, come la scytale degli spartani di cui parla Plutarco (Lys. 19.8), o i numerosi espedienti a cui Enea Tattico dedica un intero capitolo (31), o il sistema di segnalazione con torce riferito da Polibio (10.45.6 ss.): non si trova nessuna analogia, né nelle tecniche, né negli scopi, che sono essenzialmente militari, come quelli della moderna crittografia. Simile invece al sistema greco-copto ed ebraico è quello latino, che fa uso della sostituzione, benché con un sistema molto più semplice: secondo Svetonio, Giulio Cesare, nella corrispondenza con amici e familiari, usava sostituire la A con la D, la B con la E, ecc., spostando ogni lettera di tre posti (Vita Caes., Iul. 56.6); e Augusto sostituiva semplicemente la A con la B, la B con la C, ecc. (Aug. 88.1). Questo sistema si ritrova nei manoscritti medievali latini, insieme ad altri metodi finalizzati a rendere segrete – più per gioco che per reale necessità, a parere di B. Bischoff[40] – sottoscrizioni di copisti, ricette e scongiuri, proprio come nel caso della crittografia greco-copta e demotica.

In conclusione, nella crittografia antica di ambito greco-egizio, gli scopi mistici, magici e religiosi sembrano prevalere: tenere segreto un messaggio diretto alla divinità, come un'invocazione, una preghiera o il proprio nome, poteva aiutare a ottenerne il favore; e stimolare il lettore alla decifrazione, se mai ci potesse riuscire, era un mezzo per farlo soffermare su qualche parola. In Grecia invece il messaggio criptato doveva rimanere segreto a tutti tranne che al ricevente, perché se ne faceva uso per segreti di stato, bellici o militari. Nel mondo romano è testimoniato un uso privato, ma forse anche politico, visto il rango dei personaggi (Giulio Cesare e Augusto); uso privato che affiora anche da qualche testimonianza copta (il messaggio su pergamena e l'ostracon torinese), proveniente, comunque, da contesti religiosi; e un uso privato, nient'affatto mistico, né magico, né religioso, sembra proprio emergere da PSI inv. 401, che costituisce un unicum: una lista segreta di un guardaroba e di provviste alimentari, che un individuo non estraneo al mondo romano (un militare, un burocrate, un commerciante?) ha voluto criptare (o far criptare) con un sistema in voga nell'ambiente dei monaci e degli scribi.

E speriamo di non avergli fatto un torto, se, decrittando la sua lista dopo 1600 anni, siamo, non volendo, entrati nella sua privacy!

Notes

Il verso non è scritto. Il papiro è conservato nell'Istituto Papirologico «G. Vitelli» (Università degli Studi di Firenze), Centro Studi sui papiri e i documenti antichi.

Nella trascrizione rappresento con i caratteri normalizzati ϙ e ϡ le lettere coppa e sampi, che invece nel papiro hanno rispettivamente le forme 1 e 7. Per quanto riguarda gli altri caratteri greci, userò le maiuscole per indicare le lettere criptate e le minuscole per la decrittazione.

In un primo tempo avevo trascritto la prima parola βρε̣υ̣ι̣ον̣, in caratteri greci, perché così avevo inteso la lettura suggeritami gentilmente da Gabriella Messeri, che ringrazio. Dopo le tracce di due lettere, avevo pensato di leggere un'altra sequenza di caratteri greci, ασιο ̣ ̣[, forse ασιον̣ ̣[ oppure ασιοπ̣ ̣[, che però non mi portava a nessuna interpretazione soddisfacente; ho escluso anche un genitivo ασιου̣ ̣[ perché la linea che sale dall' ο e poi discende da sinistra a destra, formando un archetto, ha l'aspetto di una legatura con la lettera seguente piuttosto che della metà sinistra del 'calice' di un υ. Soltanto dopo avere optato per brẹuioṇ in caratteri latini, mi sono accorta che le due lettere che avevo trascritto σι potevano essere intese come ti nella minuscola corsiva, perciò mi è sembrata plausibile una parola come ḥ[i]ṃatioṇ, cioè la traslitterazione del greco ἱματίων.

Βρέουιον/βρέυιον, che qui è traslitterato in caratteri latini, è la parola latina breve adattata alla morfologia greca. Per questo latinismo e per la relativa bibliografia, si veda P.Berl.Sarisch. 21, nota a col. I, 1 (p. 166). L'errore βρέυιον nei papiri è attestato soltanto tre volte nel IV e una volta nel VI sec. (Lex.Lat.Lehn. II 207 ss.); si tratta di una semplificazione di εου in ευ, che compare anche nella resa greca del latino Severus, analoga alla fluttuazione αου/αυ nella resa del nome Flavius (cfr. F.T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. I [Milano 1976] 231–232). Si noti inoltre che un nome della terza declinazione latina diventa della seconda in greco (cfr. Gignac, op.cit., vol. II [Milano 1981] 50).

È ovvio che, rispetto a questa forma di sampi, la legatura 'ad asso di picche' epsilon + rho ha in più, a sinistra, la curva inferiore dell'epsilon: si veda, per es., P.Corn. Inv. II, 38 (SB VIII 9907) del 388p, riprodotto in G. Cavallo e H. Maehler, Greek Bookhands of the Early Byzantine Period: A.D. 300 – 800 (Londra 1987) pl. 9a, rr. 15 e 16. Per questo fenomeno grafico, che nei papiri greci è attestato tra i secoli IV e VIII, si veda M. D'Agostino, "La legatura 'ad asso di picche' nei papiri greci e latini," Segno e Testo 3 (2005) 147–155.

Cfr. A. Soldati, "Τὸ καλούμενον παρακύϊσμα. Le forme del sampi nei papiri," APF 52 (2006) 209–217, a 213–216.

ChLA II 202 e I 8. I due papiri sono stati più volte riprodotti, come è indicato in P.Abinn., pp. 34 e 37, nonché in CEL 226 (tab. 21) e 227. Per la forma di b, si veda l'ampia trattazione riservata a questa lettera da E. Casamassima e E. Staraz, "Varianti e cambio grafico nella scrittura dei papiri latini. Note paleografiche," Scrittura e civiltà 1 (1977) 9–110, a 27–34. Quanto alla peculiarità di questo tipo di ductus del b nella corsiva romana nuova e alle affinità di questa scrittura con la corsiva greca, si veda B. Bischoff, Paleografia latina. Antichità e medioevo, ed. it. a c. di G.P. Mantovani e S. Zamponi (Padova 1992) 91–92. Si noti che anche il β, nella coeva corsiva greca, mostra la tendenza a restringere la parte superiore – fino a ridurla ad un'unica linea verticale che discende da un piccolo occhiello a sinistra – e nel contempo ad allargare quella inferiore, cfr. per es. il β con corpo inferiore triangolare in PSI IX 1078 (Oxy., 356p), r. 9 (riprodotto in R. Pintaudi, Papiri greci e latini a Firenze. Secoli III a.C.–VIII d.C. Catalogo della Mostra, maggio-giugno 1983. Pap.Flor. XII Suppl. [Firenze 1983] Tav. 38).

LDAB 4798. PGM 57 = P.Mich. Inv. 534, ed. A.S. Hunt, "A Greek Cryptogram," PBA 15 (1929) 127–134 + Tav. (= pp. 3–10 nell'estratto singolo). PGM 72 = P.Oslo III 75, ed. pr. S. Eitrem, "Fragment of a Greek Cryptogram in the Oslo Collection," Mélanges Maspero (Cairo 1934) II.I 113–117, tav. s.n., ma X. Riedizione congiunta dei due testi: R. Merkelbach e M. Totti, Abrasax II. Pap.Colon. XVII.2 (Opladen 1991) 83–96.

C. Wessely, Ein System altgriechischer Tachygraphie. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe 44 (Vienna 1895) 9–11. Testo completo: Πότισμα καλόν· λαβὼν χαρτίον ἱερατικὸν ἐπίγραφε· Ἰάω ω εσταβισασε τουρεωσαν αθιαχνιωουηνου αχημαχου. φιλείτω με ἡ δεῖνα τῆς δεῖνα ἐμέ, τὸν δεῖνα, πιοῦσα τὸ ποτόν.

V. Gardthausen, dopo il breve articolo "Zur byzantinischen Kryptographie," ByzZ 14 (1905) 616–619, in cui descrisse questo sistema crittografico, negli anni seguenti esaminò anche altri sistemi crittografici usati nei manoscritti (id., Griechische Palaeographie II [Lipsia 19132] 282–283 e 298–319) e fu autore della voce "Geheimschrift" nella RE, Suppl. IV (1924) 517–521. Una più ampia trattazione della crittografia medievale, corredata da tavole contenenti ben 47 alfabeti crittografici, si deve a C.É. Ruelle, "La cryptographie grecque. Simples notes, suivies d'un tableau général des alphabets secrets," in Mélanges offerts à Émile Picot (Parigi 1913) I 289–306.

B. de Montfaucon, Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum graecarum (Parigi 1708) 285–286; Ruelle, op.cit. (sopra, n. 11) 289–293.

A questo proposito, non può non venire il mente il volume di C. Fluck e G. Vogelsang-Eastwood, Riding Costume in Egypt. Origin and Appearance (Leida 2004).

Sul discusso significato dei termini παραγαύδιον e παραγαύδωτος, l'uno sostantivo, l'altro aggettivo, decisivi sono i contributi del Lex.Lat.Lehn. I, pp. 272–273 e del Lex. Byz. Gräz. (Fasz. 6) 1206.

Cfr. J. Kramer, "Testi greci scritti nell'alfabeto latino e testi latini scritti nell'alfabeto greco: un caso di bilinguismo imperfetto," Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia (Napoli 1984) III 1377–1384, a 1381 ss.

Kramer, op.cit. (sopra, n. 15) 1383. Oltre ai rari papiri documentari che riportano testi greci traslitterati in latino (documenti bancari, intestazioni e firme), esistono numerose attestazioni notarili con traslitterazione in lettere latine della formula δι᾿ ἐμοῦ, ritenuta da V. Gardthausen ("Di emu der ägyptischen Notare. Ein Beitrag zur Urkundenlehre," Stud.Pal 17 [1917] 1–7, a 4) una sorta di crittografia per impedire la contraffazione, teoria poco credibile, a parere di Kramer, perché la stessa formula è ripetuta talvolta anche in greco e perché la differenza fra lettere greche e latine non è grande (Kramer, op.cit. [sopra, n. 15] 1382). Fra i papiri letterari e paraletterari, mentre sono numerosi i casi di testi latini in caratteri greci, è raro trovare il greco scritto in latino, come in PSI VII 743 (MP3 2100, LDAB 4445, I/II d.C.), Dialogo di Alessandro con i Ginnosofisti, e P.Paris 4 (C.Gloss.Biling. I 14, MP3 3003, LDAB 6486, VI/VII d.C.), glossario greco latino, entrambi considerati da A. Stramaglia sussidi didattici per latinofoni (A. Stramaglia, "Fra 'consumo' e 'impegno': usi didattici della narrativa nel mondo antico," in O. Pecere e A. Stramaglia [ed.], La letteratura di consumo nel mondo greco-latino. Atti del Convegno internazionale. Cassino 14–17 settembre 1994 [Cassino 1996] 97–166, a 116 ss.).

Un greco, probabilmente, avrebbe letto qualcosa di incomprensibile come βγευιον ηιμ(?)ασιον; ma la prima lettera poteva essere anche fraintesa con δ.

A. Łukaszewicz, "Petition Concerning a Theft," JJP 19 (1983) 107–119.

CIG 4759; A. Bernand e É. Bernand, Les inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon (Cairo 1960) n° 102 a 205–208 e pl. LVII. Per la datazione di tutte le iscrizioni del colosso di Memnon tra il regno di Tiberio e quello di Settimio Severo, si veda ivi, 29–31.

É. Bernand, Recueil des inscriptions grecques du Fayoum III (Cairo 1981) n° 186 a 105–106. Il graffito fu scoperto da Achille Vogliano, il quale lo decifrò (grazie ai graffiti copti di Saqqara, ed. H. Thompson in J.E. Quibell, Excavations at Saqqara 1908–1909/1909–1910 [Cairo 1912] ni 105 e 141), ma successivamente non riuscì più a trovarlo (A. Vogliano, Secondo Rapporto degli scavi condotti dalla Missione archeologica d'Egitto della R. Università di Milano nella zona di Madīnet Māḍī [campagna inverno e primavera 1936–XIV] [Milano 1937] 48–49).

J. Doresse, "Cryptographie copte et cryptographie grecque," Bulletin de l'Institut d'Égypte 33 (1952) 215–228; F. Wisse, "Language Mysticism in the Nag Hammadi Texts and in Early Coptic Monasticism I: Cryptography," Enchoria 9 (1979) 101–120.

È il famoso verso Ἁβροχίτων δ᾿ ὁ φύλαξ θηροζυγοκαμψιμέτωπος che era stato attribuito a Tzetzes (XII sec.), ma che, con la scoperta della tavoletta lignea, fu retrodatato di almeno cinque secoli. Cfr. P. Bellet, "Anthologia Palatina 9.538, the Alphabet and the Calligraphic Examination in the Coptic Scriptorium," BASP 19 (1982) 1–7, dove si trova una buona riproduzione della tavoletta. Per le altre testimonianze di questo verso, si veda il commento di C. Römer a P.Köln IV 175, nota ai rr. 5–6 (pp. 103–104).

I segni sostitutivi di ε e ν, composti da tre trattini paralleli, rispettivamente orizzontali e verticali, si trovano nei manoscritti dal IX secolo in poi.

L. Depuydt, Catalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont Morgan Library (Lovanio 1993) n° 170 a 345–350; Album pl. 282; Wisse, op.cit. (sopra, n. 21) rispettivamente n° 15 e n° 4, a pp. 114 e 107–108.

Depuydt, op.cit., (sopra, n. 24) n° 158 a 305–309, Album pl. 251; Wisse, op.cit. (sopra, n. 21) n° 5, a p. 108.

Depuydt, op.cit., (sopra, n. 24) n° 168 a 341–343; Wisse, op.cit. (sopra, n. 21) n° 6, a pp. 108–109.

Doresse individua tre sistemi crittografici copti, di cui uno coincide esattamente con quello greco fin qui esaminato (voce "Cryptography," in A.S. Atiya [ed.], The Coptic Encyclopedia [New York 1991] VIII 65–69).

A. Erman, "Zauberspruch für einen Hund," ZÄS 33 (1895) 132–135.

Come è detto nella sesta epistola di Pacomio e nella Praefatio ad regulas S. Pachomii (Migne, PL 23, 68). Le lettere di Pacomio 1–3, 6, 8–9 e 11 (ben 7 su 11) usano un linguaggio criptico, basato su un uso enigmatico dell'alfabeto; cfr. C. Joest, "Der sechste Brief Pachoms," JCS 6 (2004) 107–140.

Tuttora inedite, si trovano sulle pareti delle piccole piramidi-segnacolo di mattoni crudi, intonacate con argilla; si veda P. Buzi, "Lo scavo di una necropoli di età tardo-antica a Karanis (Kom Aushim): alcune annotazioni," Ricerche di Egittologia e di Antichità Copte 6 (2004) 97–106.

SB Kopt. II 858. Per la verità l'ostracon torinese era stato menzionato da Doresse nell'articolo del 1952 (Doresse, op.cit. [sopra, n. 21] 220, n. 3), ma poi non è stato più ricordato né da Wisse nell'art. del 1979 né dallo stesso Doresse nella voce della Coptic Encyclopedia (cit. a nota 27).

F. Rossi, "Di un coccio copto del Museo Egizio di Torino con caratteri crittografici," AAT 31 (1895/1896) 914–919. L'ostracon ha il n° Cat. 7136 e misura cm 10 L x 8 H. Ringrazio la Dr.ssa Claudia Tirel Cena per queste informazioni.

Usato, per esempio, nella Bibbia nel libro di Geremia (25.26), per criptare la parola Babel.

PDM XIV = P.Brit.Mus. 10070 (Anastasi 1072) + P.Leiden J 383 (Anastasi 65).

J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites. The London-Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual (100–300 CE) (Leida-Boston 2005) 87–96. Diverso è il metodo per criptare parole greche inserite nei testi demotici testimoniato da alcuni ostraca di Medinet Madi (II d.C.): le lettere greche sono semplicemente considerate cifre e vengono sostituite dal corrispondente simbolo numerale demotico (A. Menchetti, "Words in Cipher in the Ostraka from Medinet Madi," EVO 25 [2005] 237–242).

Dalla XIX Dinastia in poi, inoltre, nei templi si trovano protocolli reali e dediche in crittografia ornamentale, che enfatizza figure ed emblemi degli dei. Bibliografia in Lexicon der Ägyptologie II, s.v. "Hieroglyphen," "H. Cryptography" (col. 1196, Bibl. col. 1199).

É. Drioton, "Essai sur la cryptographie privée de la fin de la XVIIIe dynastie," REgypt 1 (1933) 1–50, a 49–50.