Il P.Herc. 1010 (Epicuro, Sulla natura, libro II): anatomia del rotolo

Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information)

: This work is protected by copyright and may be linked to without seeking permission. Permission must be received for subsequent distribution in print or electronically. Please contact [email protected] for more information.

For more information, read Michigan Publishing's access and usage policy.

Dei due rotoli che ci hanno restituito in due diversi esemplari il II libro Sulla natura di Epicuro, i P.Herc. 1149/993 e 1010,[1] il primo è stato senz'altro quello più studiato, e su di esso si sono basate finora le edizioni critiche del libro. In questo lavoro[2] intendo, invece, dimostrare il ruolo tutt'altro che secondario, ai fini della costituzione del testo, del P.Herc. 1010.[3]

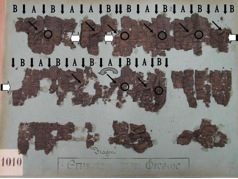

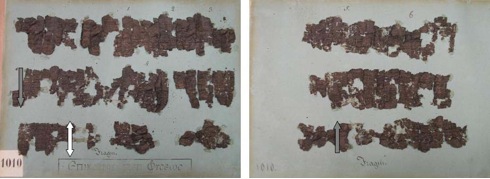

Sotto il numero di P.Herc. 1010 sono attualmente annoverati ventisette pezzi papiracei conservati in sei cornici,[4] nelle quali si presentano disposti in tre strisce orizzontali parallele (Figg. 1–6).

Come si nota (Fig. 6), nella sesta cornice si trovano disposte su cartoncino bianco[5] tre strisce di papiro, delle quali non solo già la notevole ampiezza delle volute[6] smentisce l'attuale collocazione, ma che, per di più, per le caratteristiche morfologiche, cromatiche e grafiche, escludo possano appartenere al nostro rotolo.[7] Va sottolineata, del resto, nella quinta cornice, la presenza della subscriptio,[8] che, insieme alla misura assai ridotta delle volute in questo punto,[9] dimostra che ci troviamo effettivamente alla fine del rotolo.

L'esame della documentazione di archivio aiuta a capire alcuni momenti importanti della storia del papiro, che possono spiegarne l'attuale assetto.

Nel più antico Inventario dei papiri ercolanesi[10] il P.Herc. 1010 veniva descritto come "non molto compresso, alquanto mucido, facile a sfogliarsi, ed alquanto scorzato, di lunghezza once 9. 1/2, di diametro maggiore once 2. 2/5."[11]

Se tutti gli altri cataloghi concordano sull'anno 1808 come data dello svolgimento del rotolo[12] ad opera di Carlo Orazi senior,[13] in un catalogo del 1807[14] il P.Herc. 1010 risultava "dato per isvolgersi alli 11 Agosto 1796."[15] Possiamo dedurre che in questa prima fase l'operazione di svolgimento dovette fallire,[16] e che, pertanto, il rotolo fu restituito:[17] di qui, probabilmente, prima di procedere a un nuovo tentativo, la decisione di tagliarlo in tre parti[18] da svolgere separatamente, per agevolarne il trattamento alla macchina del Piaggio.[19] Dal momento che la lunghezza in once del papiro, registrata nell'Inventario, equivalente a ca. 20.9 cm,[20] si avvicina di molto alla somma delle altezze maggiori dei tre pezzi, superiore, centrale e inferiore, che ammonta a ca. 20 cm, si può pensare che la particolare modalità di svolgimento adottata nel 1808 non dovette produrre danni sostanziali al manufatto.[21]

Dei diciassette disegni,[22] solo quattro[23] mostrano sequenze di lettere o poche parole nella parte inferiore delle colonne,[24] di cui, tuttavia, non si conferma mai la continuità testuale con i pezzi soprastanti, né corrispondenti né immediatamente successivi, come rilevavano già il Vogliano[25] e l'Arrighetti;[26] pertanto, dei pezzi inferiori, il Vogliano pubblicava appena cinque linee,[27] e l'Arrighetti vi aggiungeva il testo di quattro frammenti,[28] senza, però, tentarne alcuna collocazione. Se consideriamo che i disegni furono eseguiti per la maggior parte nel 1809, solo un anno, cioè, dopo lo svolgimento, appare chiaro che la confusione nella disposizione dei pezzi sui cartoncini di supporto deve essersi verificata ben presto.[29]

Il mio tentativo di ripristino dell'ordine originario di successione e di corrispondenza dei frammenti superstiti del P.Herc. 1010 si è basato su due diverse e complementari metodologie di approccio:

- osservazioni relative all'anatomia del rotolo, nei suoi elementi morfologici (profili dei margini, pieghe, rigonfiamenti, danni e loro solidarietà), strutturali (semivolute, volute, kolleseis) e di mise en page (margini delle colonne e rispettive distanze, legge di Maas, intercolumni), supportate, da un lato, da misurazioni e dati numerici, e, dall'altro, dalla documentazione di archivio;

- riscontri testuali interni e/o in corrispondenza con l'esemplare del II libro conservato nel P.Herc. 1149/993, rilevati grazie al ripristino topografico di sovrapposti e sottoposti e alle nuove letture.

Quanto alla disposizione dei ventiquattro pezzi[30] nelle cinque cornici, si osserva che, mentre nelle crr 2–5, procedendo dall'alto verso il basso, le tre strisce parallele risultano sempre corrispondenti a parte superiore, centrale e inferiore del rotolo,[31] diversa è la situazione nella cr 1 (Fig. 7): nella striscia centrale, infatti, si trovano due pezzi rispettivamente superiore e centrale, e, nella striscia inferiore, un pezzo centrale e due inferiori.

Evidentemente, in questa cornice, hanno trovato posto in disordine, secondo un criterio estetico di ricerca di simmetria e in analogia con le altre cornici, i pezzi delle tre parti 'avanzati' a seguito di una disposizione sui cartoncini che sembra essere partita dalla fine del rotolo con un relativo ordine, per procedere verso le parti più esterne in modo via via più confuso.

Esaminando i quattro pezzi superiori nella cr 1, ho rilevato una regolare alternanza di piegature oblique e rigonfiamenti, che hanno costituito il punto di riferimento per l'individuazione e il calcolo delle volute (Fig. 8); all'interno di queste, ho notato l'alternanza altrettanto regolare di una semivoluta a superficie corrugata (A) e di una semivoluta a superficie liscia (B), caratterizzate, per di più, rispettivamente da un diverso profilo del margine superiore (Fig. 9);[32] ciò mi ha reso possibile calcolare anche il numero delle semivolute perdute tra un pezzo e l'altro – in tutto, tra i quattro pezzi, circa tre semivolute e mezza.[33]

L'alternanza di A e B nella striscia superiore si sussegue con degradante regolarità fino alla quinta cornice. Considerando che anche nel passaggio tra la cr 1 e la cr 2 risultano perdute poco più di tre semivolute,[34] per una perdita complessiva di ca. 3 volute e mezza, la lunghezza della porzione superstite del rotolo, comprensiva della parte perduta calcolabile, ammonta a poco più di 2 m.

Sulla base della misura, fornita dall'Inventario, del diametro maggiore del midollo prima dello svolgimento, ho ricavato la misura approssimativa della voluta più esterna del papiro in quel momento, di 16.5 cm ca.[35] Poiché la prima voluta nella cr 1, la più ampia di quelle superstiti, misura 7 cm ca., bisogna supporre che un'ulteriore e profonda scorzatura del rotolo sia stata praticata subito prima del suo svolgimento – più plausibilmente, al secondo tentativo –, al fine di agevolarlo.

L'intervallo decrescente che ho potuto misurare tra due volute consecutive risulta di 1–1.5 mm ca.,[36] per una media di 1.3 mm.[37] Questo intervallo, se esteso alla parte di papiro perduta in seguito all'ulteriore scorzatura che precedette lo svolgimento, comporterebbe una misura della parte perduta del midollo, al momento della compilazione dell'Inventario, di ca. 9 m;[38] se si tiene presente che il papiro vi era definito già "alquanto scorzato," si potrebbe anche ipotizzare, per questa parte perduta, un intervallo maggiore, di 1.5–2 mm ca., che porterebbe a calcolare una perdita media del midollo di ca. 6 m:[39] dovremmo pensare, in tal caso, a un avvolgimento originario del rotolo via via meno serrato dall'interno verso l'esterno.

Quanto ai pezzi centrali, va premesso che, a partire dalla fine della cr 2,[40] viene in aiuto la continuità testuale con la striscia superiore soprastante;[41] tale continuità, rispecchiata dai disegni, è confermata in molti casi dal confronto con il P.Herc. 1149/993, il che mi ha consentito di orientarmi meglio nella lettura di questi pezzi, dalla stratigrafia particolarmente tormentata.

Per esempio, nella cr 5, un sovrapposto che si estende per circa sei linee di scrittura va ricollocato una voluta più avanti per ripristinare il testo del fr. 17 N (Fig. 10).[42]

Al contrario, nella cr 4, un ampio sottoposto da me individuato, che si estende per ben dieci linee di scrittura nel secondo pezzo centrale (b), va a colmare, opportunamente ricollocato una voluta indietro, la lacuna che attualmente divide il pz b dal pz a, ripristinandone la continuità (Fig. 11).

Non solo, così, sono state recuperate le ll. 6–15 del fr. 11 N, che trovano corrispondenza testuale nel P.Herc. 1149/993,[43] ma mi è stato anche possibile assegnare con certezza al fr. 10 N, confermando la continuità testuale solo ipotizzata dal Vogliano, il testo che si legge nel pz a.[44]

Nella cr 2, invece, ho potuto calcolare che le linee di scrittura che si leggono nell'estremo margine destro, in corrispondenza testuale con il margine destro del fr. 6 N soprastante,[45] appartengono a un sovrapposto di sesto livello (Fig. 12):[46] questo dato comporta che la porzione di papiro che precede il sovrapposto, tormentata dalla presenza di strati interpolati più o meno individuabili, va generalmente spostata indietro di sei volute, fino a trovarsi in corrispondenza con il quarto pezzo superiore nella cr 1.[47]

Un inedito riscontro testuale con il P.Herc. 1149/993[48] mi ha offerto, invece, la possibilità di stabilire l'appartenenza alla stessa colonna di un margine sinistro nel secondo pezzo centrale in cr 1 e di un margine destro, che risulta attualmente suddiviso tra il quarto pezzo superiore nella stessa cr 1 e il primo pezzo inferiore nella cr 2 (Figg. 13–14).[49]

Più complessa si presenta la situazione nei pezzi inferiori. Punto di partenza sono state per me cinque linee di scrittura, non disegnate negli apografi, che ho rintracciato come consecutive nel pz b in cr 5 (III),[50] ma che nell'edizione del Vogliano risultano erroneamente suddivise, come l'ultima linea e le quattro linee iniziali, tra due colonne consecutive, i frr. XVI e XVI bis:[51] poiché tali linee rappresentano le ultime cinque linee del fr. 16 N,[52] ciò impone di spostare l'intero pz b verso sinistra per lo spazio di una colonna, per ripristinare la corrispondenza con le parti superiore e centrale dello stesso frammento (Fig. 15).[53]

Il ripristino topografico di un ampio sovrapposto che ho individuato nel pz a della stessa cornice mi ha consentito, invece, di ricostruire alcune linee di testo in cui ho riconosciuto, trovando riscontro testuale con il P.Herc. 1149/993,[54] le linee finali del fr. 15 N (Fig. 16).[55]

Il ripristino del sovrapposto ha evidenziato anche un problema di scorretta disposizione dei due pezzi, a e b, sul cartoncino di supporto: i due pezzi, infatti, tra cui il sovrapposto va ricollocato così da ripristinarne la continuità, sono stati incollati così vicini da essere stati considerati finora come un unico pezzo, mentre, a un attento esame, si scorge tra essi l'interruzione della pelle di battiloro (Fig. 17); ciò si è verificato anche in cr 2 (III). [56]

Anche nella cr 4 si è resa palese una scorretta disposizione dei pzz inferiori a e b: in questo caso, i due pezzi sono stati incollati sul cartoncino a una distanza eccessiva (Fig. 18): infatti, grazie alle corrispondenze testuali con il P.Herc. 1149/993,[57] ho potuto riconoscervi le parti inferiori di tre colonne consecutive, i frr. 7, 8 e 9 N, che si leggono nella striscia superiore attualmente collocata nella cr 3 che precede.[58]

Nel pz b nella stessa cornice, un problema di svolgimento deve avere determinato, invece, l'accavallamento del papiro per l'ampiezza di una voluta, causando la perdita di un intercolumnio e della prima parte delle linee finali del fr. 10 N (Fig. 19).

La continuità testuale che ho colto per la prima volta tra parti inferiore e superiore di due colonne consecutive[59] mi ha, poi, consentito di riconoscere anche la continuità del margine destro della prima, attualmente suddiviso tra il pezzo superiore nella cr 2 e quello inferiore nella cr 3 (Figg. 20–21).[60]

Assai problematica e del tutto ipotetica si presenta, infine, la sistemazione dei due pezzi inferiori conservati nella cr 1 (Fig. 7). In assenza di elementi morfologici rilevanti, di dati numerici certi e. fino a oggi, di riscontri testuali, mi sono basata, innanzitutto, sulla considerazione che, generalmente, si verifica uno slittamento dei pezzi da una cornice all'altra, ma non uno stravolgimento del loro ordine di successione: ciò, dunque, lascia pensare che i due pezzi in questione precedano, nell'attuale ordine di successione, quelli inferiori conservati nelle altre cornici; ma, soprattutto, come elementi-guida, mi sono basata sull'ampiezza presumibile della voluta nel primo pezzo, che sembra avvicinarsi a quella di 7 cm ca. della prima voluta nella striscia superiore, sul calcolo di strati sovrapposti in entrambi i pezzi,[61] nonché sulla presenza, nel secondo pezzo, di un margine sinistro di colonna.

In conclusione, nella mia attuale ricostruzione della porzione superstite del P.Herc. 1010 ho individuato e numerato i resti di ventisette colonne + la subscriptio (Fig. 22).

Nella tabella 1 che segue sono illustrate, per ogni singola colonna e per le rispettive tre parti in cui è suddivisa, le nuove acquisizioni testuali sino a oggi conseguite, in confronto con le edizioni del Vogliano e dell'Arrighetti.[62]

| Col. \ Pz | I | II | III |

|---|---|---|---|

| I | Arrighetti Leone | - | - |

| II | Arrighetti Leone | - | - |

| III | Arrighetti Leone | Arrighetti Leone | - |

| IV | Vogliano Arrighetti Leone | Leone | - |

| V | Vogliano Arrighetti Leone | Leone | Leone |

| VI | Arrighetti Leone | Leone | Leone |

| VII | Leone | Vogliano Arrighetti Leone | Leone |

| VIII | Arrighetti Leone | - | Leone |

| IX | Leone | - | Leone |

| X | Arrighetti Leone | - | Leone |

| XI | Arrighetti Leone | - | Leone |

| XII | Leone | - | Arrighetti Leone |

| XIII | Vogliano Arrighetti Leone | - | Leone |

| XIV | Arrighetti Leone | - | Leone |

| XV | Vogliano Leone | Vogliano Leone | Leone |

| XVI | Vogliano Leone | Vogliano Leone | Arrighetti Leone |

| XVII | Vogliano Arrighetti Leone | Vogliano Leone | Arrighetti Leone |

| XVIII | Vogliano Arrighetti Leone | Vogliano Arrighetti Leone | Leone |

| XIX | Vogliano Arrighetti Leone | Vogliano Arrighetti Leone | Leone |

| XX | Vogliano Arrighetti Leone | Leone | Leone |

| XXI | Vogliano Arrighetti Leone | Leone | - |

| XXII | Vogliano Arrighetti Leone | Leone | Leone |

| XXIII | Vogliano Leone | Vogliano Leone | Leone |

| XXIV | Vogliano Arrighetti Leone | Vogliano Leone | Leone |

| XXV | Vogliano Leone | Vogliano Arrighetti Leone | Vogliano Leone |

| XXVI | Vogliano Leone | Leone | Leone |

| XXVII | Vogliano Leone | Vogliano Leone | - |

Nella tabella 2 sono registrati i riscontri testuali interni, da me finora individuati, tra parti inferiori e parti superiori di colonne consecutive.

- Table 2:

- Coll. V–VI

- Coll. VI–VII

- Coll. VII–VIII

- Coll. VIII–IX

- Coll. IX–X

- Coll. X–XI

- Coll. XI–XII

- Coll. XII–XIII

- Coll. XIII–XIV

- Coll. XIV–XV

- Coll. XV–XVI

- Coll. XVI–XVII

- Coll. XVII–XVIII

- Coll. XVIII–XIX

- Coll. XIX–XX

- Coll. XX–XXI

- Coll. XXII–XXIII

- Coll. XXIII–XXIV

- Coll. XXIV–XXV

- Coll. XXV–XXVI

- Coll. XXVI–XXVII

Nella tabella 3, infine, sono indicate le corrispondenze testuali inedite che sino a oggi ho colto con il P.Herc. 1149/993.

- Table 3:

- Col. II 1–5 = P.Herc. 1149 [24] 38, 7–11 Arr.

- Col. V 1–5 = P.Herc. 1149 O 981 ll. 7–10

- Col. VI 1–4 = P.Herc. 1149 O 981 ll. 1–4

- Col. VII 1–12 = P.Herc. 993 fr. 3 N + P.Herc. 1149 col. III 1–5 N

- Col. VII 18–21 = P.Herc. 1149 col. III 10–13 N

- Col. VIII 1–3 = P.Herc. 1149 col. III 13–14 N

- Col. XI 1–3 = P.Herc. 993 fr. 6, 5–7 N

- Col. XII 3–5 = P.Herc. 993 fr. 7, 1–3 N

- Col. XVI 16–21 = P.Herc. 1149 col. V 10–14 N

- Col. XVIII 13–20 = P.Herc. 993 fr. 12, 1–6 N

- Col. XX 6–20 = PHerc. 993 fr. 13, 3–5 N + P.Herc. 1149 col. VI 1–12 N

- Col. XXI 14–15 = P.Herc. 993 fr. C col. 6 Vo. + P.Herc. 1149 col. VII 1 N

- Col. XXII 6–12 = P.Herc. 1149 col. VII 9–14 N

- Col. XXII 20–21 = P.Herc. 993 fr. D col. 1, 1–2 Vo.

- Col. XXIII 16–19 = P.Herc. 1149 col. VIII 10–13 N

- Col. XXIV 16–21 = P.Herc. 1149 col. IX 4–9 N

- Col. XXV 12–15 = P.Herc. 993 fr. 15, 1–4 N

- Col. XXVI 4–12 = P.Herc. 1149 col. X 3–14 N

- Col. XXVI 18–21 = P.Herc. 993 fr. 16, 1–5 N

Non escludo che ulteriori riscontri interni e corrispondenze con l'altro esemplare del libro potranno venire alla luce in seguito alla risistemazione di sottoposti e sovrapposti e al riesame del P.Herc. 1149/993.

Notes

Le immagini multispettrali del P.Herc. 1010 (Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III' di Napoli) sono riprodotte su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Foto di Steven W. Booras © Biblioteca Nazionale, Naples – Brigham Young University, Provo, USA); ne è vietata la duplicazione con qualsiasi mezzo.

Su cui cf. Catalogo dei Papiri Ercolanesi, sotto la direzione di M. Gigante (Napoli 1979), con i Supplementi a c. di M. Capasso, "Primo Supplemento al Catalogo dei Papiri Ercolanesi," CronErc 19 (1989) e di G. Del Mastro, "Secondo Supplemento al Catalogo dei Papiri Ercolanesi," CronErc 30 (2000), ora nella versione digitale aggiornata Χάρτης (G. Del Mastro, Χάρτης. Catalogo Multimediale dei Papiri Ercolanesi [Napoli 2005]).

Desidero esprimere la più profonda gratitudine alla dr. Maria Grazia Assante, che ne ha curato insieme con me l'allestimento con competenza e dedizione.

È risultata pienamente confermata la felice intuizione di A. Vogliano, "I resti del II libro del ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ di Epicuro," Prolegomena 2 (1953) 59–98, sp. 73, che, rammaricandosi di avere "raffrontato parzialmente e diciamo pure superficialmente" il nostro rotolo, scriveva "Il p.1010 dà molto, ma occorrerà ristudiarlo per stabilire ulteriori riferimenti."

In Del Mastro (2005), op.cit. (sopra, n. 1) sono registrati "Cr 6 - pz 25"; di "6 quadri" parlava anche Vogliano, op.cit. (sopra, n. 3) 72. La sesta cornice viene attribuita al P.Herc. 1010 sulla copertina più esterna degli apografi napoletani, datata "maggio 1911," risalente, cioè, all'epoca della direzione dell'Officina dei Papiri di Domenico Bassi, mentre, sulla copertina più interna e più antica degli apografi, il nostro papiro risulta "Situato in 5 Cornici." Il numero di "5 cornici con lastra" è attestato anche nell'Inventario Generale De' Papiri e di tutti gli altri oggetti ivi esistenti del 1853 (BNN, AOP, XVII/20).

Nelle crr 1–5 i pezzi di papiro sono disposti su cartoncini azzurri: sul colore dei cartoncini di supporto dei papiri ercolanesi e sulle informazioni ricavabili da questo dato relativamente all'epoca della loro sistemazione in cornici ha richiamato l'attenzione H. Essler, "Bilder von Papyri und Papyri als Bilder," CronErc 36 (2006) 103–143.

La misura della voluta più ampia è di ca. 13.6 cm; inoltre, le tre strisce sembrano tra loro consecutive.

Fu il Bassi, come è stato reso noto da E. Dürr, "Sulla catalogazione di alcuni papiri ercolanesi," CronErc 18 (1988) 215–217, ad aggiungere una "nuova" cornice alle cinque "vecchie" del nostro papiro, precedentemente incorniciato. L'estraneità al nostro rotolo dei tre pezzi ivi contenuti ho ribadito in G. Leone, "Per la ricostruzione dei PHerc. 1149/993 e 1010 (Epicuro, Della natura, libro II)," CronErc 35 (2005) 19 n. 56: a quelle osservazioni aggiungo oggi i dati paleografici relativi alle pochissime tracce di lettere leggibili, che solo di recente ho potuto raccogliere; va sottolineato, comunque, che anche per G. Arrighetti, Epicuro. Opere (Torino 19732) 577, il P.Herc. 1010 è conservato in cinque cornici, per un totale di ventidue frammenti.

La subscriptio è collocata nell'estremità destra del ventiduesimo pezzo, sulla destra dell'ultima colonna del testo, al centro rispetto a questa, in una posizione, cioè, di cui non mancano esempi nella raccolta ercolanese: cf. M. Capasso, Trattato etico epicureo (Napoli 1982) 57–60.

La misura dell'ultima voluta è di ca. 1.4 cm: ciò fa pensare a un rotolo privo di umbilicus unico e avvolto su se stesso, dotato, probabilmente, di due piccoli umbilici cilindrici sistemati in alto nelle basi superiore e inferiore, secondo, cioè, uno dei sistemi che M. Capasso, "Ὀμφαλός / umbilicus: dalla Grecia a Roma. Contributo alla storia del libro antico," Rudiae 2 (1990) 18–23, ha definito C e D. A questa particolare modalità di avvolgimento del rotolo inducono a pensare l'equivalenza della misura delle volute, particolarmente evidente nella quinta cornice, tra i pezzi superiori e inferiori tra loro corrispondenti, laddove tale misura appare minore nei corrispondenti pezzi centrali, nonché la stratigrafia particolarmente compromessa di questi ultimi (su cui cf. infra): al momento dell'eruzione, dunque, il rotolo sarebbe stato schiacciato dalla pressione della lava particolarmente nella parte centrale, priva di sostegno interno.

Rintracciato da D. Blank e F. Longo Auricchio presso l'Archivio Storico del Museo Nazionale di Napoli e risalente ai primi anni Ottanta del XVIII secolo: cf. D. Blank e F. Longo Auricchio, "Inventari antichi dei Papiri Ercolanesi," CronErc 34 (2004) 39–152, sp. 45–124.

La notizia, che si legge anche su entrambe le copertine degli apografi napoletani, è confluita in Del Mastro (2005), op.cit. (sopra, n. 1).

Sulla cui attività di svolgitore e disegnatore negli anni 1807–1808 cf. T. Dorandi, "Monsignor Carlo Maria Rosini: da documenti inediti dell'Archivio Storico del Banco di Napoli (1807–1808)," in Contributi alla storia della Officina dei Papiri Ercolanesi. I Quaderni della Biblioteca Nazionale di Napoli, Serie V 2. I Papiri Ercolanesi III (Napoli 1980) 227–238, sp. 234 e n. 34.

"Catalogo de' Papiri Ercolanesi dati per isvolgersi e restituiti, con la indicazione di quelli donati da S. M. a personaggi esteri," in Blank e Longo Auricchio, op.cit. (sopra, n. 10) 139–148.

Tra le cause del fallimento, probabilmente, lo schiacciamento accentuato della parte centrale del rotolo, su cui cf. supra.

Questa precisazione, presente per molti altri rotoli, manca nel Catalogo a proposito del nostro: sui possibili significati del termine "restituito," cf. Blank e Longo Auricchio, op.cit. (sopra, n. 10) 42–44, 139 n. 216.

Il taglio sembra essere stato praticato di netto con un coltello, come indicherebbe la precisa rifilatura nelle parti superiori e inferiori dei pezzi centrali.

Allo stesso scopo, risulta che il rotolo fu anche ulteriormente e notevolmente scorzato: cf. infra.

Un'oncia equivale a 2.2046 cm secondo C. Knight e A. Jorio, "L'ubicazione della Villa ercolanese dei papiri," RAAN LV (1980) 51–65.

Ben conservati appaiono i margini superiore e inferiore, che nei punti di massima altezza misurano rispettivamente 4.5 e 2.5 cm ca., ma anche nelle rifilature dei pezzi centrali la continuità del testo appare interrotta rispettivamente al più per una linea completa di scrittura.

Il P.Herc. 1010 fu disegnato nel 1809 da Carlo Orazi; risultava disegnato "Senza Titolo in Colonne 13" anche nel Notamento de' Papiri disegnati, che risale probabilmente al 1810 (cf. Blank e Longo Auricchio, op.cit. [sopra, n. 10] 40, 44 e 148–151, sp. 149); in realtà, Carlo Orazi ne disegnò anche il titolo e, complessivamente, 14 frammenti su 13 fogli (frr. 4 e 5 su un unico foglio, frr. 6–16 e fr. 19 su singoli fogli); gli apografi dei frr. 1, 2 e 3 furono eseguiti, invece, da Carlo Malesci nel 1842–43 (la data si evince da annotazioni poste sugli apografi stessi), su tre fogli; si giunge, così, a quel totale di 17 disegni, compreso il titolo, registrato su entrambe le copertine oggi esistenti degli apografi napoletani. Le incisioni dei disegni in 13 rami furono edite nel 1866 nel VI tomo della Herculanensium Voluminum quae supersunt Collectio Altera, 69–81.

Gli apografi dei frr. 8 e 11 attestano anche una continuità del manufatto tra le tre strisce, che, in realtà, non c'è; la medesima continuità è artificiosamente ricreata anche nei disegni dei frr. 9 e 13, senza che, nella striscia inferiore, ne siano riportate tracce di scrittura.

Il Vogliano, op.cit. (sopra, n. 3) 72 s., segnalava la presenza nei disegni, da lui giudicati "spaventosi," di interpolazioni gravi nelle parti inferiori delle colonne, ma ne ometteva volutamente la trascrizione nella sua edizione: le sue trascrizioni, con qualche tentativo di integrazione, sono, invece, conservate tra le carte inedite dello studioso nel Fondo Vogliano di Napoli (cf. G. Leone, "Momenti del percorso ecdotico del II libro Sulla natura di Epicuro," CronErc 36 (2006) 145–187, sp. 161, 167, 180.

Nel rilevare l'evidente disordine nell'attuale disposizione dei pezzi nelle cornici, l'Arrighetti, op.cit. (sopra, n. 7) 578, lo attribuiva alle confusioni fatte dagli antichi svolgitori.

Si tratta delle cinque linee finali del fr. 16 N, non disegnate nell'apografo, che, tuttavia, nell'edizione del Vogliano risultano erroneamente suddivise tra due colonne consecutive, il fr. 16 N e il successivo, denominato dallo studioso XVIbis, neanch'esso disegnato negli apografi: cf. infra.

Non è escluso, tuttavia, che la situazione sia stata ulteriormente compromessa nel momento del trasferimento dei pezzi dagli originari cartoncini bianchi a quelli azzurri.

Quelli che, in Del Mastro (2005), op.cit. (sopra, n. 1) e nell'edizione di Arrighetti, op.cit. (sopra, n. 7), sono considerati un unico pezzo inferiore all' interno delle crr 2 e 5 corrispondono, in realtà, a due pezzi distinti, ma incollati molto vicini sul cartoncino di supporto: cf. infra.

Ho indicato con i numeri romani I, II e III rispettivamente i pezzi superiori, centrali e inferiori, individuati di volta in volta in base alla presenza o meno dei margini.

Da notare, nel pz 4, l'ampiezza di una semivoluta A apparentemente maggiore rispetto a quelle che precedono: ciò si spiega con una errata incollatura del pezzo sul cartoncino, come rivela anche la torsione della pelle di battiloro: se, infatti, si immagina di ruotare leggermente il pezzo verso sinistra, l'ampiezza di A si riduce alla misura che ci si aspetterebbe in questo punto.

Precisamente, una semivoluta B tra i pzz 1 e 2; una semivoluta A tra i pzz 2 e 3; parte di una semivoluta B e una semivoluta A tra i pzz 3 e 4.

Precisamente, in sequenza, le semivolute A, B, A e parte di una semivoluta B.

La misura del diametro maggiore, trasformata da once in cm (= 5.3 cm ca.), va moltiplicata per π (= 3.14) per conoscere la circonferenza del midollo, che nel nostro caso si avvicina molto alla misura della voluta più esterna del papiro, dato che si tratta di un rotolo definito "non molto compresso."

Si tratta, in ogni caso, di un intervallo inferiore a quello di ca. 2 mm solitamente riscontrato nei papiri ercolanesi.

La media di 1.3 mm è data dal rapporto tra la misura della lunghezza complessiva della porzione superstite del rotolo, di ca. 2 m, e il numero delle volute, ricostruito in base all'esame morfologico della striscia superiore.

A questa misura si giunge applicando l'intervallo di 1.3 mm alla distanza che intercorre tra la prima voluta del midollo, di 16.5 cm ca., calcolata in base ai dati dell'Inventario, e la prima superstite effettivamente misurata, di 7 cm ca.

A questa misura si giunge applicando l'intervallo di 1.5–2 mm alla distanza che intercorre tra la prima voluta del midollo, di 16.5 cm ca., calcolata in base ai dati dell'Inventario, e la prima superstite effettivamente misurata, di 7 cm ca.

In corrispondenza del fr. 6 N (relativo alla sola parte superiore).

Il Vogliano, op.cit. (sopra, n. 3) 82, rilevava la collocazione approssimativa delle parti centrali di tutte le colonne del P.Herc. 1010: talora si nota, in realtà, solo un lieve sfalsamento verso sinistra o verso destra del punto di inizio delle linee di scrittura, che, di conseguenza, accentua o riduce la possibilità di rilevare l'osservanza della legge di Maas, di norma riscontrabile nel papiro e da me tenuta presente per la ricostruzione del rotolo.

Questa situazione stratigrafica, solo parzialmente riprodotta nell'apografo, non è stata rilevata dagli editori del libro.

A causa della loro lacunosità, tra l'ultima linea superiore e la prima centrale del frammento non può cogliersi la continuità del testo: la ricostruzione del Vogliano, dunque, si basava unicamente sulla fiducia accordata al disegno, dal momento che, in questo caso, manca il testo corrispondente nell'altro esemplare del libro.

Tale corrispondenza fu individuata per la prima volta dal Vogliano, sulla base del confronto con P.Herc. 1149 col. IV 3–13 N.

È stato possibile contare con precisione gli strati grazie alla presenza di una frattura sul margine sinistro del frammento.

La correttezza di questa operazione è confermata anche dal punto di vista della mise en page, dal momento che, a seguito dello slittamento del pezzo, risulta ripristinata anche la continuità del margine sinistro di una colonna tra il nostro pezzo centrale nella cr 2 e il quarto pezzo superiore nella cr 1.

Va da sé che, data la continuità materiale dei singoli pezzi, i resti di quattro colonne che seguono nella striscia inferiore devono fare parte delle quattro colonne che seguono nella striscia superiore, di cui solo le ultime due sono disegnate negli apografi come fr. 4.

Cf. Leone, op.cit. (sopra, n. 7) 20 n. 72. Un disegno conservato nel Fondo Vogliano di Napoli attesta che già Giovanni Pugliese Carratelli, per conto dello studioso, aveva letto correttamente queste cinque linee come consecutive: cf. Leone, op.cit. (sopra, n. 25) 151 e 180 n. 117.

Si tratta della penultima colonna del rotolo, non disegnata negli apografi, le cui prime tre linee, particolarmente tormentate da sovrapposti, furono rintracciate per la prima volta dal Vogliano, che ne procedette a un duplice tentativo di ricostruzione testimoniato anche da un lucido conservato tra le sue carte inedite nel Fondo Vogliano di Napoli, su cui cf. Leone, op.cit. (sopra, n. 25) 156, 180 e n. 117. Da un altro lucido di pugno dello studioso conservato nel Fondo, su cui cf. ibid., 158 e 180, si può intuire la genesi di questa confusione.

Come conferma la corrispondenza testuale con P.Herc. 993 fr. 15, 6–7 N + P.Herc. 1149 col. X 1–3 N.

Di conseguenza, nei resti tormentati di una colonna che ho rintracciato di seguito nel medesimo pz b ho potuto riconoscere le linee finali del fr. XVI bis Vogliano.

Di conseguenza, i resti di due colonne che precedono nel medesimo pz a devono costituire le linee finali dei frr. 13 e 14 N, le cui parti superiori e centrali si leggono attualmente nella cr 4 che precede: nel primo caso, manca il riscontro testuale con il P.Herc. 1149/993, nel secondo caso, il riscontro è solo parziale.

I pezzi nelle cinque cornici, pertanto, sono 24 e non 22, come risulta invece in Del Mastro (2005), op.cit. (sopra, n. 1) e in Arrighetti, op.cit. (sopra, n. 7) 577.

Di conseguenza, nei resti di due colonne che ho letto di seguito nel pz b ho potuto riconoscere le linee finali dei frr. 10 e 11 N nella medesima cornice, come conferma, in quest'ultimo caso, anche la corrispondenza testuale con P.Herc. 1149 col. VI 8–12 N. La parte inferiore del fr. 12 N risulta, invece, perduta.

La parte inferiore corrisponde al fr. [24] 13 Arr.; la parte superiore è disegnata come fr. 5 N.

Di conseguenza, tutto quanto segue nel pezzo inferiore nella cr 3 deve corrispondere alle linee finali dei frammenti che seguono nel pezzo superiore nella cr 2.

Nel primo pezzo si individuano quattro strati, mentre se ne rilevano almeno tre nel secondo.

Per questa tabella e per le successive ho seguito la nuova numerazione delle colonne da me stabilita (cf. Fig. 22).