- Volume 48 | Permalink

摘要

本文的寫作基於《環翠堂園景圖》中的一些新發現。作為一部版畫,此圖的特殊性在於,作為複製性媒介進入繪畫及園林的士人文化體系,同時亦是晚明視覺資源多方交融的典型案例。此前的研究多視其為一幅“園林畫”,並預設其圖像內容的合理性,然而,此圖的畫面結構和空間佈局均存在明顯疑點。考察園址,更可發現作者利用當地的人文、地理環境及獨特的視覺語言,以體現其特定意圖。那麼,上述現象之間存在何種關係?在圖像中又如何呈現?本文通過考察這些問題,也試圖為認識晚明豐富的視覺文化,提供一種新的視角。

導言

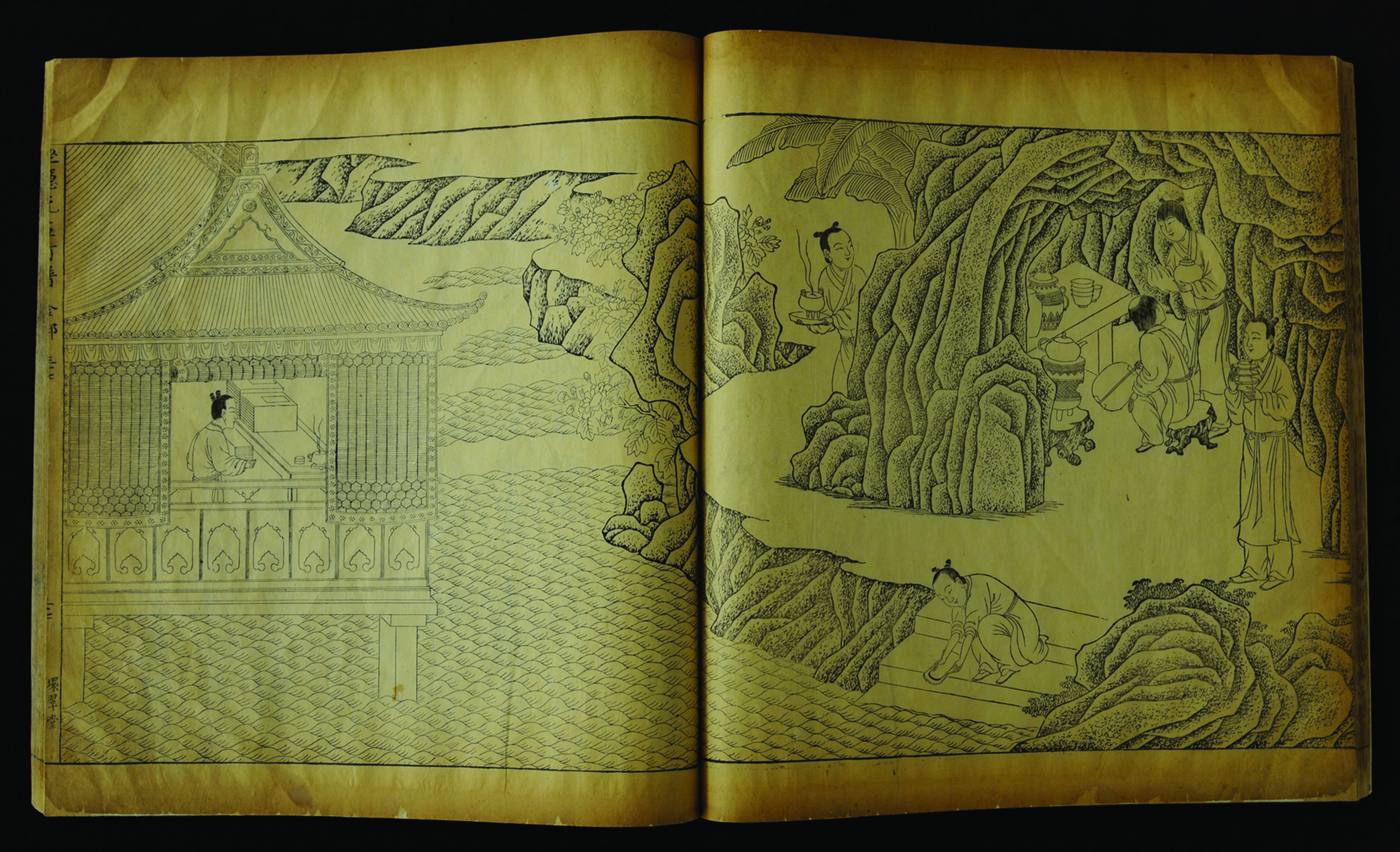

《環翠堂園景圖》(以下簡稱《園景圖》)是晚明徽州書坊環翠堂刻印的一幅版畫,描繪的對象是書坊主人汪廷訥的私人園林坐隱園。此圖原刻本為傅惜華(1907-1970)收藏,人民美術出版社於1981年根據原本,以經摺裝冊頁的形式影印500套。[1]傅氏原本後來下落不明,人美社影印本(以下簡稱人美本)遂成為現今所見最接近原刻的版本。

晚明以來的畫史文獻沒有留下《園景圖》的記載。人美本出版以後,《園景圖》逐漸為學界所注意,其中較有代表性的有白鈴安(Nancy Berliner)、米蓋拉(Michela Bussotti),林麗江、毛茸茸的研究。白鈴安對包括《園景圖》在內的環翠堂印本作了開創性的討論;米蓋拉則將其置於徽州刻書的宏觀視野中考察。[2]與之相比,林麗江以長篇專文的形式深入檢視《園景圖》的圖像內容和刊印過程,由此揭示出汪廷訥的出版意圖。[3]毛茸茸最新的研究在此基礎上,著重探討版畫、園林與士人文化的關係。[4]然而,上述研究似乎忽視了一點,即《園景圖》不僅是一幅“園林畫”,更是一件包含具體園林信息的功能性產品,由此導致下列一直未得到充分關注的問題:

其一,《園景圖》與坐隱園的關係。學者們似乎默認:圖畫中的園林,並不一定要求實景上的對應,由此,學者們往往“預設”圖中景物的真實性,忽視了《園景圖》在景物安排和空間佈局上的疑點。對於這些疑點,不能簡單地視為“藝術創作”的結果予以接受,而要結合園林的實地考察,得出最終的結論。

其二,如何定義《園景圖》?現存的《園景圖》是原刻的影印本;我們未能得見的原刻,根據相關的記載可以判斷,應為一幅同名畫作的複製。也就是說,《園景圖》存在“畫作”、“版刻(畫作的複製品)”、“影印本(版刻的複製品)”三種物質形態。古代中國的視覺文化中,媒材的變化往往意味著功能上的轉換,由此帶來圖像自身的變化。《園景圖》在媒介上的多義性,將引發一系列有趣的問題:這部印本更多地是作為“畫”(painting)還是作為“物”(thing)而存在?[5]在刊印者的意圖中是什麼樣的定位?使用者又是誰?這些問題,以往較少涉及,也是本文將要重點考察的內容。

版畫中的園林

人美本《園景圖》為四十五面連式,高24公分,長約1485公分。首頁分為兩部分,左半部為園圖首段;右半部為南京名士李登(1524–1609)題寫的“環翠堂園景圖”六個篆字。(圖1A)字左署“上元李登為昌朝汪大夫書”,下方鈐白文八角印“如眞”、白文方印“八十三翁”二枚,印左方有楷書小字“黃應組鐫”。頁面右上方有白文圈印“李士龍”,右下角鈐陽文方印“惜華考藏版畫圖籍”。第二頁至第四十四頁均為整幅大圖。末頁與首頁類似,右半部為園圖末段,圖尾有落款“吳門錢貢為無如汪先生寫”,下鈐陽文方印“錢貢私印”;左半部空白,左下角有陽文方印“碧蕖館藏”、“滿洲富察氏寶泉惜華”二枚。(圖1s)

《園景圖》依照描繪的內容可以分成六段。[6]第一段為首頁至第十一頁,描繪坐隱園外的自然景色。(圖1A-1I)畫面以白嶽的遠景開始,依次是松蘿山、古城巖和仁壽山,山腳下漸有人煙及建築。走出山區,可看到開闊的農田;繼續向前穿過一片較荒僻的山嶺,開始出現水域,地勢也變得平坦。一座題有“髙士里”的攢尖頂路亭的出現,提示觀者即將進入坐隱園範圍。[7](圖1J)

第二段為第十二至十五頁, 這一部分通常被認為是坐隱園的外部園區,在此可稱之為“外園”。(圖1J-1O)畫面視點變得更近,一條石板直道由髙士里路亭通向坐隱園正門。正門為單簷歇山式,氣勢宏偉,上題“大夫第”三字,側門上題“坐隱園”。(圖1L)園內佈局嚴整,遊人徜徉其中。園墻外是空曠的水面,園區似乎臨水而建。隨著畫面的推進,水域逐漸擴大,至六橋附近,園林建築消失,標誌著“外園”的結束。(圖1N)

第三段為第十六至十九頁。(圖1P-1S)園景進入一片水面與陸地混合的區域,似乎回到自然環境中。遊人在堤岸上閒步、交談,或泛舟水上。遠處岩壁聳立,河流和堤徑沿著山腳盤曲環繞,至迴瀾磯,顯露出大面積的水面。(圖1T)

第四段為第二十至二十四頁,(圖1T-1X)表現昌公湖景色。此湖以汪廷訥的字“昌朝”命名。圖中湖景佔據了滿幅頁面,顯得極為空闊。湖中可見亭台、遊船、奇石,以及宴飲、垂釣的人們。湖面遼闊,佈滿細密的波紋,一派煙波浩渺之感。

第五段為第二十五至三十九頁,(圖1Y-1m)應為坐隱園的主體區域,為論述方便,暫且稱之為“內園”。離湖登岸,一條石板路自畫面右上方進入視線,沿石板路入園,穿過幾道院門,可到達園林的主廳環翠堂。(圖1Z-1a)景物變得豐富華麗,亭台池榭交錯,令人目不暇接。觀看的視點亦隨著園景的深入逐漸拉近,至無無居區域達到頂點。畫中物象的比例變得前所未有的巨大,仿佛觀者正在湊近窺看一般。園區至東壁,以一道略顯突兀的院牆作為終結。(圖1m)

第六段為第四十至四十五頁,(圖1n-1s)為坐隱園牆外的景色。與第一段形成呼應,依次出現金鷄峰、廣莫山和飛佈山,視點漸漸推遠,結束在黃山的遠景中。

不難發現,《園景圖》存在幾個異常之處。其一是尺幅驚人,這在古代版畫史上堪稱獨一無二。[8]其二,雖然是一部出版物,《園景圖》似乎離開文本解釋也可以獨立存在;在圖像內容上,也相當接近手卷畫的形制。園圖首、尾兩段遠景作為視覺過渡,烘托出中間部分的近景,是古代中國繪畫常用的敘述方式。[9]與此相似的構圖、視角,亦用於同時期的園林手卷中,例如《勺園祓禊圖》(圖2)和《求志園圖》(圖3)。[10]其三,在主題內容上,《園景圖》更接近文人繪畫,與常見的書籍插圖相去甚遠。園林雅集是文人畫家熱衷的母題,商業刻書中較少出現,以如此體量的版畫來表現一座私人園林,更是前所未有。

要解開這些疑團,需要探察《園景圖》與園林繪畫的關係,但在此之前,我們先回到《園景圖》的物質層面,對此特異視覺形態背後的媒材因素作一考察。

從畫作到版刻

作為一部版刻,《園景圖》事實上有多位“作者”。

《園景圖》的繪稿者錢貢,字禹方,號滄洲,吳縣人,生卒年不詳,活躍於十六世紀晚期至十七世紀早期。錢貢的師承不詳,一般被看作吳派,[11]畫史對其作品的評價是:

山水不甚高雅,而位置可觀。善人物,間仿文、唐兩家,卻能逼眞。[12]

從錢貢現存的《城南雅逸圖》(圖4)、《漁樂圖》等畫作來看,其筆路近於吳門,山水景物描寫較為秀潤,筆致纖細,與《園景圖》呈現出的畫風較為一致。

在《園景圖》首頁,我們看到署名刊刻者為黃應組(1563—?)。來自徽州府歙縣虬村的黃氏一族,(圖5)是當時最著名的雕版刻印群體。[13]需要指出的是,晚明的印本中,只有很少一部分刻工有資格署上自己的名字。[14]憑藉精湛的鐫刻技術,虬村黃氏在刻書領域獲得了巨大成功,成為高質量印本的象徵。[15]在將畫稿“轉化”為版刻的過程中,刊刻者並不只是扮演被動“複製”的角色。好的刻工能夠較為充分地保留畫稿的筆法意韻,甚至有所發揮。做到這一點,不僅需要雕鐫功夫,亦需對文人繪畫有一定程度的瞭解。黃應組與汪廷訥多次合作,[16]從這一點來看,黃應組的能力應是得到汪廷訥的充分認可。

最後是汪廷訥,坐隱園的主人,《園景圖》的出版者。由錢貢繪圖、黃應組施刻,無疑是汪氏基於某種目的的有意識選擇。環翠堂所刊書籍中的插圖一般為汪耕式的畫風,例如《人鏡陽秋》、(圖6)《坐隱圖》(圖7A-7C)和《環翠堂樂府》,這透露出汪廷訥在版刻圖像方面的某種追求。[17]同樣,《園景圖》的繪製人選易為錢貢,應該也與錢氏的身份和刊印目的有關。

錢貢所繪的園圖很可能是一件手卷,以利於隨身攜帶。[18]根據白鈴安所述,《園景圖》原刻為傅惜華在日本購得,亦為手卷裝裱;林麗江亦從此說,二人均未提供相關信息來源。[19]然而,從雕版印刷的特點看,在古代中國,使用整版刻印或分版拼接、裝裱的方法製成一幅近十五公尺的版畫長卷,無論從技術還是欣賞習慣上都很難想像。[20]晚唐的佛像卷子和明代的《報功圖》中雖然有捺印拼接的手法,[21]但圖形之間的連接相對簡單,誤差亦較多,與《園景圖》畫面結構的複雜性及精度不可同日而語。另外一個細節也證明《園景圖》原刻本不太可能是手卷。人美本頁面的上、下邊緣,均存在明顯的邊框;在少數頁面,也可以看到左、右兩側的界框,(圖8A,8B)這表明人美本各頁均為完整、封閉的畫面單元,而且可能來自不同雕版。對於錢貢的原圖,黃應組有可能按其長度等分為四十五塊,再分別上版施刻。

雖然基本可以排除《園景圖》原刻本為手卷,但我們並不能確定其採取了何種裝幀形式。人美本首、末頁的文圖混合形態,很容易使人聯想到線裝和蝴蝶裝,其半文半圖的效果,恰可對應線裝書中的左右頁。然而,如果原刻本是線裝形態,則人美本的單頁應來自線裝本的一葉,即正背兩頁。這需要將線裝書拆分,恢復單葉形狀,再進行影印。相對來說,如果對應的是蝴蝶裝的左右兩頁,則不會出現上述情況。[22]但是,蝴蝶裝書籍存在另外一個問題,在每兩頁畫面之後,不可避免地會出現兩頁空白,這勢必影響園圖翻閱、觀賞的連貫感。那麼,是否存在這樣的可能,即《園景圖》原刻亦採用了經摺裝?經摺裝由於製作成本高昂,在晚明並非主流的裝訂方式,[23]不過,就《園景圖》而言,在保持圖像完整、凸顯其視覺性方面,經摺裝則是理想的選擇,聯繫汪廷訥刻書“重直雕縷”的特點,[24]這一選擇完全有可能。因此,可以確定的是,無論採用上述三種形式的哪一種,《園景圖》都顯示出模仿或再現畫作形態的努力。

園中隱士

顯而易見,《園景圖》是一幅宜於閒暇時慢讀、反復品味的長卷式圖像。畫中景物的安排,也與明代描繪園林的手卷畫作頗有相近之處。這一類繪畫中,“園林圖”和“雅集圖”往往密不可分,並以園林的名稱命名,例如《獨樂園圖》和《杏園雅集圖》,然而《園景圖》卻未命名為《坐隱園圖》或《坐隱園雅集圖》,而是由名士李登題首,定名為《環翠堂園景圖》。

這一略顯奇怪的選擇或許透露出園林圖像的用途。根據汪氏敘述,“環翠堂”的名稱來自故鄉汪村的景觀,而後成為他寫作、刻書的堂號;[25]“坐隱園”的命名則源自汪氏的別號“坐隱先生”。環翠堂從虛擬的堂號變成一座真實存在的建築,是在萬曆二十八年(1600),此年汪廷訥第三次參加鄉試失利,開始修築坐隱園。[26]按照他自己的說法,此園是作為避俗養性的隱居之所。此後,汪廷訥請南京名士朱之蕃(?-1624)和顧起元(1565-1628)為園中景點分別題寫110首和112首五言絕句,並將它們收入自己的文集《坐隱先生全集》(以下簡稱《全集》)。在二人的題贈中,“環翠堂”均被置於首位,這顯然表明其在眾多景點中,具有非同一般的地位。

《園景圖》中,環翠堂出現在景點最密集的第五段,(圖1Z-1a)居於一座獨立院落。院中廣植花木,佈局左右對稱。院左倚牆掇山為五老峰,前鑿一方池,[27]經池上的羽化橋直行,便可到達園林的主廳環翠堂。環翠堂五間三進,氣派不凡;堂前廊廡相通,三位文士打扮的客人于堂中對坐交談;堂後是一座二層歇山頂樓閣,上題“嘉樹庭”,裝飾華麗,兩側有走廊通向更深處,似是汪氏的內宅。

從畫面來看,《園景圖》的作者確實將環翠堂作為坐隱園中的一處重要景點進行描繪,整個區域的佈局,也與晚明文人的造園理念頗為契合。然而,審視全圖便不難發現,環翠堂並非《園景圖》的核心部分。由堂中陳設看,此處似乎是汪廷訥會客、居住的場所。雖然畫面刻畫精細,但居室內景及人物並無太多細節,汪氏本人亦未出現在這裡,使得此段給人的觀感只是一座華麗氣派的廳堂而已。

園主汪廷訥的出現,是在第五段最後的無無居區域。(圖1j-1k)依圖所見,無無居是一座三面臨水的水榭,室內佈置雅致,案上擺放著書冊古玩,顯然是主人閒居獨樂的書房。左側一壁之隔的全一龕是汪廷訥打坐入定的靜室,[28]則表明此區域的私人性,能來到此處的客人,應該都是與汪氏關係較為親近的人物。無無居所在的兩開頁面,也是整幅版畫中人物體量最大的一段。結合相關的記載,可以判斷,這裡便是《園景圖》的核心人物群。

居中而坐者有兩人,由人物形象及位置不難看出,右側身穿道服、頭戴緇冠、右手執拂塵的正是汪廷訥本人。左側的老僧很可能是汪廷訥的好友了悟。[29]圍坐的三人姿態各異,顯得相當放鬆;左側一人拈須而立,似在沉思。四人均為文士打扮,雖然具體的身份很難判斷,但從服飾、動作來看,應該都具有一定的社會身份。這是一幕頗具戲劇性的場景:一群入世的儒士和一位出世的僧人,圍繞著作道家高士打扮的坐隱園主人、園圖的中心人物汪廷訥。他們在做什麼呢?《全集》中收錄有一首汪氏所作、題為《夏日無無居偕樂天、堯年談玄》的回文詩,描述了類似的場景。[30]撫琴、對弈、談玄,是“雅集圖”常見的表現內容。由此可知,無無居不僅是汪廷訥靜修之處,也是與友人雅集的場所。汪氏多次在文集中表示自己誠心修道,為此特意建造供奉呂洞賓的百鶴樓。葫蘆圈門在《園景圖》中的頻繁出現,也暗示出主人的信仰。(圖1E,1d,1g)

但汪廷訥的園林不僅蘊含道家觀念,更囊括了儒、釋、道三教:

居有洗硯之坡以備筆劄,有全一之龕以養性眞,有東壁之圖書以資清玩,而儒家之大觀備是矣;有達生之臺,有百鶴之樓,有鴻寶之關,而道門之大觀統是矣;有面壁之巖,有大慈之室,有半偈之痷,而釋氏之大觀備是矣。[31]

汪氏的這一意圖,在《園景圖》中得到了充分展現,例如“達生臺”、“奮翮池”等景點的命名顯然來自道家典籍;“中行街”、“釣鼇台”則帶有典型的儒家色彩;坐隱園內,更有“洞靈廟”、“半偈痷”等多座廟宇、庵堂。在昌公湖畔,汪廷訥甚至特意模仿天竺靈鷲峰築了一座小島。[32](圖1S)

毫無疑問,《園景圖》中的景點是一種有意識的安排。錢貢在園圖繪製上應居於主導地位,但作為定制之作,最終的完成亦需園主汪廷訥的認可,甚至不排除汪氏授意、或參與畫面安排的可能。在這個角度上,《園景圖》也可以看作是汪氏意圖的體現。

除了景點的命名,《園景圖》中更引人注目的是大量關於“隱逸”和“世外桃源”的圖像隱喻。例如在奮翮池中築三島以擬象蓬萊、方丈、瀛洲。釣磯、(圖1c)洗硯坡、蘭亭遺勝,(圖1b)則借用嚴光(前39-41)和王羲之(303-361)的典故。“桃塢”以及髙士里至昌公湖堤岸遍植桃柳的圖景,(圖1J-1Q)暗示坐隱園不僅是避世的桃源,亦有如五柳先生陶淵明(約365-427)一般的髙士在此隱居。

然而,在另一方面,《園景圖》又處處流露出對於功名、身份的重視及熱衷展示。園中遊人賓客大多作文士打扮,更有不少穿著官員服飾;園外,亦有客人乘坐轎輿專程趕來拜訪。環翠堂中端坐的三位文士,和無無居外剛剛到達、準備加入雅集的士人,都表明汪廷訥除了將自己塑造為一位隱居高士,亦想傳達出自己的交遊廣泛和為士人精英看重。坐隱園正門區域“大夫第”、“名重天下”的題額,(圖1L)以及髙士里、昌公湖等處反復出現的功名旗杆,(圖1J,1W)都明確無誤地顯示出作者對於這些細節是一種主動的、相當得意的標榜。

這種看似矛盾的現象實際上顯露出園主汪廷訥真實的意圖。汪氏生於徽州的商賈家庭,早年熱心舉業。由於屢試不中,汪氏在參加科考的同時,亦致力於通過積累文化資本的方式進入上流圈子。汪氏在這方面的表現相當活躍,交遊名士,建造園林,寫作並出版文集,雖無正式的仕籍,他的生活方式看起來已經是一位真正的士人。[33]但汪廷訥的願望不僅僅是自得其樂,而且希望自己的“士人生活”更能為人所知。請來吳門畫家繪製園圖,南京士人題寫園名,再由徽州名工刻印並出版,無不表明他打造一幅理想的“園林圖”的意圖。這部巨幅版畫不僅要展現一座規模宏大的夢幻園林,還要讓世人看到園中自己的風雅、好客和社會地位。

廢墟與幻境

《園景圖》傳達的信息構成了汪廷訥這座奇幻園林的一個方面,我們仍需要考察的另一方面,是坐隱園的物質存在,這有助於我們反觀《園景圖》構建的圖像世界,進一步瞭解汪廷訥的意圖。

由於年代久遠,《園景圖》中涉及的部分地名如今已經遺失。借助道光三年(1823)的《休寧縣志》和嘉靖四十五年(1566)的《徽州府志》的記載,可發現汪村位於休寧城東、黃山以南、飛佈山以東、金雞峰以北的位置。[34](圖9A,9B)Google Maps在比例上更為精確,但基本的方位關係沒有變化。依照《園景圖》中白嶽——松蘿山——古城——汪村——金雞峰——黃山的排列順序,可發現這是一條相當曲折的觀看路線。(圖10)如果汪廷訥的友人按此路線去坐隱園,需要繞上幾個大圈子才能最終抵達。

如今的汪村位於安徽省休寧縣萬安鎮,距離縣城約7.5公里。(圖11)由於兵燹的破壞和歷代的拆除、改建,村中只剩下一些殘損的柱礎、條石。(圖12)這些構件分佈相當散亂,很難判斷園林建築的原始位置。2015年,村民在農田中發現一塊長約120公分、寬約50公分、厚約6公分的石板,(圖13)從形狀上看,應為《園景圖》中蘭亭遺勝的曲水流觴部分。(圖1b)石板的發現證明了園圖與實景之間的某種客觀性,但汪村的遺址現狀,仍然不足以使我們了解坐隱園的佈局。

在和村民的走訪中,得到了兩個收穫。第一個是《園景圖》中萬石山的存在。(圖1d)這些假山一直存留至二十世紀前期,在“大躍進”期間(1958-1962)流失殆盡。大部分山石去向不明,只有少量保存在當地的衛生、教育機構。其中一塊位於休寧縣人民醫院內,髙約2米;(圖14A)另一塊立於黃山學院旅遊學院,髙約3.5米。(圖14B)石頭的類型既有太湖石,也有當地的青石,其外形、體量與《園景圖》所繪相近。

第二個發現是昌公湖,——由於作為水庫使用,幸運地保存了下來。昌公湖位於村北,呈西北——東南走向,現存水域東西約150米,南北約500米。不過,水域存在明顯的縮退痕跡,尤其在北半部有大片清晰的湖床,如按此長度,則南北總計有3公里之遙。(圖15)以此計算,文獻中記載的“廣可數頃”當屬實情。[35]

《園景圖》中的昌公湖很難判斷其具體形狀。五幅頁面的上下方均未出現湖岸,顯得湖面浩渺無際。(圖1T-1X) 事實上,這一段湖景的存在,將整座園林分成了兩部分。如果圖中所繪方位屬實,則坐隱園是由“外園”和“內園”兩處園區構成;二者可能隔湖相望,也有可能在園圖中湖景上方,另有未繪出的園區,並與前面兩塊園區一起,形成三面包圍昌公湖的佈局。但是,實地踏查的結果並不支持這兩種推斷。汪村北鄰的儒塘村並無園林遺跡,而且此村落距昌公湖有相當遠的距離。昌公湖的東、西兩岸均為地勢較高的山岡,此外便是大片的稻田。

面對這種情況,不能習慣性地歸因為“藝術創作”的結果。以頁面數和視覺效果而言,昌公湖可以說是《園景圖》中最為醒目的景點。現場的觀感亦令人難忘,自南岸望去,水面空曠,綠樹圍繞,松蘿山聳立如屏,確實湖山如畫。(圖16)根據汪廷訥的記錄,他常與友人泛舟湖上,或於湖心亭中宴飲賞景,這正是園圖第四段描繪的場景。[36](圖1V)因此,《園景圖》對昌公湖的描繪並非虛構,對於圖中園區的位置關係,需要從別的方面尋找答案。

移動的視線

園圖佈局與園址現場的不符,也代表了園林建築史學者一個長期的困惑,那就是很難依據《園景圖》繪製出坐隱園的平面圖。除此以外,園圖中還存在其它令人費解的現象。

為方便論述,我們將六段園圖依據內容分別命名,並附上所占頁數,可得到這樣的畫面結構:園外(9)——外園(6)——自然景觀(4)——湖景(5)——內園(15)——園外(6)。由此結構可以看出,首、尾兩段“園外景”均為遠景山林,作為過渡,襯托出近景的園林,是繪畫長卷常見的手法。第二段“外園”和第五段“內園”顯然是園林的主體,尤其是後者,占到了全圖的三分之一,其作為園圖中最重要的部分,殆無疑義。兩段之間的第三、四段雖然不在園牆內,但從視角和景點分佈看,亦屬於園林的一部分。因此,《園景圖》的主體區域即為中間四段園景。

但《園景圖》對於主、次園景的處理仍然令人困惑。首先是在第一段“園外”中出現了一處園景聚集區域,(圖1E)其中包括玄通院、嚶鳴館、嘉福庵等景點。但從畫面的空間關係看,此處距坐隱園大門所在的位置尚有很遠的距離。(圖1L)此外,第二段“外園”作為首先出現的園區,卻被壓縮在畫面上方的狹長地帶。園中景物稀少,給人的感覺是作者無意經營此處,因而匆匆帶過。“外園”所佔頁面只有六頁,甚至遠少於第一段園外景色的十一頁。

對於這些謎團,除了視覺層面上的分析,還需要借助文獻材料的細讀去尋找答案。袁黃(1533–1606)的《坐隱先生環翠堂記》(以下簡稱《環翠堂記》)是現存罕有的一篇涉及坐隱園各景點位置關係的文章,儘管所記並不詳盡,但還是有不少關鍵的細節,為我們解開《園景圖》佈局的謎題提供了線索。

與園圖的單線式推進不同,《環翠堂記》選擇以環翠堂為中心的發散式視角展開敘述。首先,袁黃指出環翠堂後為嘉樹庭,堂左為白雲扉、憑蘿閣,堂右為無如書舍,這些都與園圖基本吻合。由無如書舍向右,經萬石山、直至無無居的敘述,亦大體遵循園圖的觀看路線。

但其中亦有幾點不符:首先是《環翠堂記》記述無如書舍緊鄰漱玉館,並可由無窮門至萬石山,而《園景圖》顯示,無如書舍距這些景點有相當遠的距離。[37](圖1a,1d)

其次,《環翠堂記》指出由東壁可登達生臺,但在園圖中,二者亦相距甚遠。[38](圖1m,1c)

最後,令人意外、或許也最有啟發意義的一處,是對於山廬區域的描述:

(環翠)堂之外則為山廬。廬右有泉一泓,清而甘,題曰獨立,......又有水月廊。......廬之右曰雲區,左曰煙道,......由煙道宛轉南行至大門,前有中行街。[39]

這一段描述非同小可,因為它有可能揭示了《園景圖》視角的秘密,即:表面看起來連續性的畫面,實際上是一種“重組”之後的效果。《環翠堂記》明確交代,山廬鄰近獨立泉和水月廊,山廬之外即雲區、煙道。但在《園景圖》中,山廬和這四處景點分別位於第二段和第五段的開端,中間足足隔了十二頁。(圖1Z,1L-1M)這顯然表明,我們由園圖中得到的昌公湖將坐隱園分為兩段的判斷不一定可靠,所謂的“外園”和“內園”有可能是同一片園區。

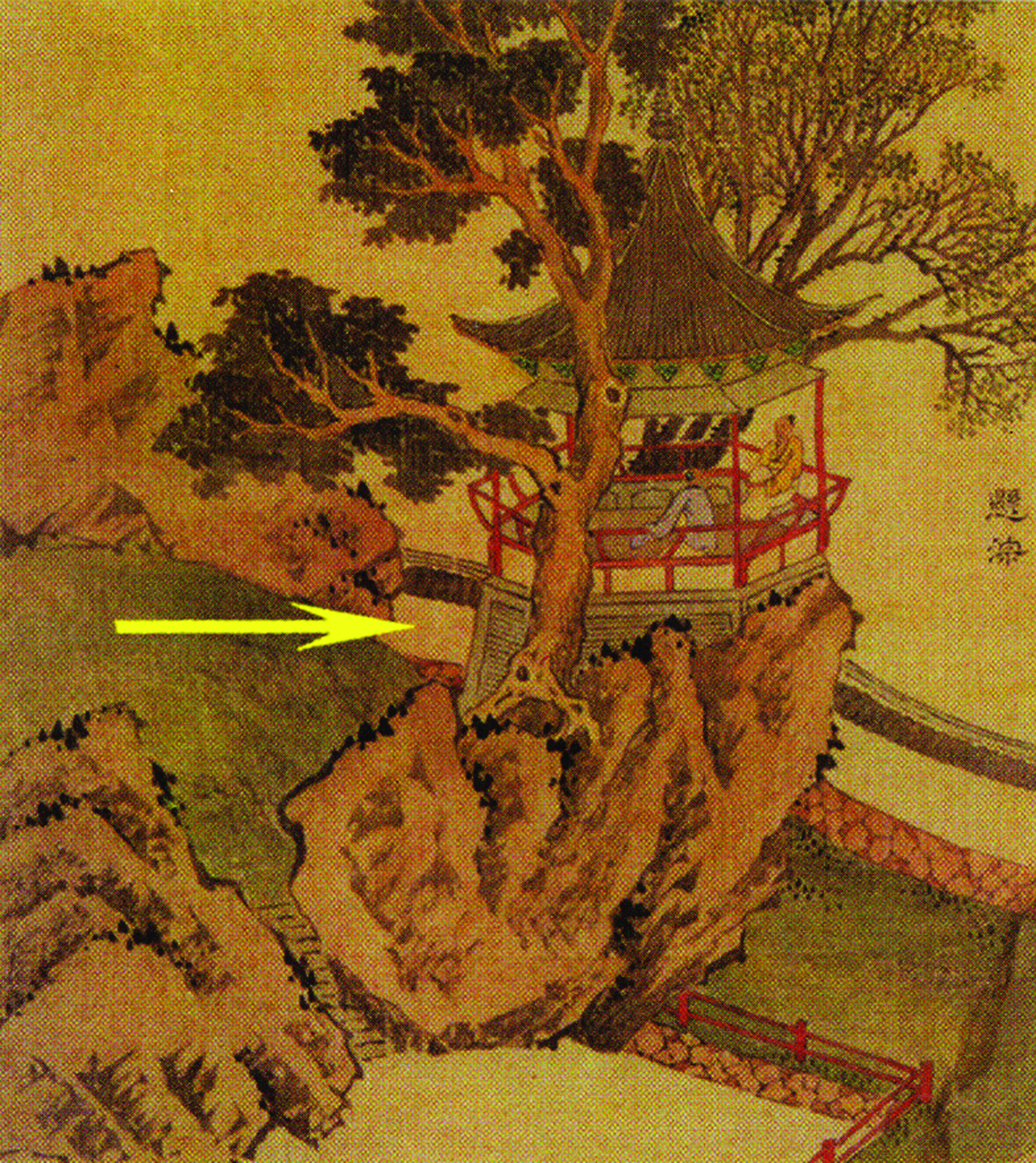

袁黃的記述表明,沿煙道南行,可至坐隱園大門,門外為中行街。以《園景圖》對應袁黃所記,中行街應是坐隱園正門與髙士里路亭之間的那條石板路。(圖1J-1L)此時,如果將“內園”與“外園”的園門區域作一對比,則會驚奇地發現其中的諸多巧合點。

其一,兩處園門的正門、側門的數量及分佈位置完全一致。(圖1L,1Y)

其二,緊鄰“內園”入口的君子林四面圍牆,牆上開有三道門,一門通向山廬,一門通靜芬巷,一門通往園外。四名文士坐于竹林中宴飲,一童子在旁斟酒。(圖1Y)無獨有偶,坐隱園正門內亦有一翠竹搖曳的封閉院落,其形狀及與園門的位置關係,均與君子林區域相符。正門右側有一小門,門中一童子正在招手,似在催促髙陽館外的兩名童僕送上酒食,這恰與君子林中的宴飲呼應。(圖1K-1L)

其三,依園圖所示,由坐隱園正門似乎不能直行入園,而需要左轉,從題有“坐隱園”的側門進入,再穿過題有“煙道”的牌樓。(圖1L)有趣的是,與“內園”園門緊鄰,也有一座不起眼的牌樓。一位士人正準備穿過牌樓,透過士人身後的側門,可以看見隨行的童子剛剛邁進正門。(圖1Y)此處牌樓與園門的關係與坐隱園正門處一般無二,很顯然,“內園”的這座牌樓,正是題寫著“煙道”的牌樓,連上面的鼇魚脊吻也一模一樣。

其四,審視園圖可以發現,中行街並不是筆直地通向坐隱園正門,而是有一處微小的轉折,(圖1K)令人吃驚的是,通向“內園”的那條奇怪的石板直道也出現了同樣的轉折。(圖1X)

上述眾多“巧合”,充分表明《園景圖》中運用的是一種移換視角、時空重疊的表現手法。這種手法尤其體現在進入近景之後,在有限的平面範圍內,利用特定景物的暗示,來表現空間的轉向。例如,《環翠堂記》中有這樣一段文字:

(全一龕)前臨奮翮池,......池旁有凝碧軒,由軒復轉曲橋,則為懸榻齋。......又有東壁,圖史、書籍藏焉。循此而登石臺,名曰達生......[40]

按袁黃所述,這幾處景點相互鄰近。《園景圖》中,凝碧軒緊鄰達生臺,同在第二十九頁。(圖1c)東壁則位於園圖第五段末的第三十九頁。(圖1m)如果不明白園圖的表現方法,必會大惑不解。與東壁相鄰,第三十八頁的曲橋懸架于奮翮池上,延伸出畫外。而第三十頁的水面上,一座外表極為相似的小橋自畫面外進入,通向二十九頁的凝碧軒。(圖1d)不言而喻,這座橋正是曲橋,橋下的水域即為奮翮池。此時,我們才恍然明白,上述景點實際上均圍繞奮翮池修建。由第二十九頁的凝碧軒開始,依次經過萬石山、白藏崗、無無居,直至東壁的觀看過程,並非直向的路線,而是環狀的結構。(圖17)

參照這一表現手法,不難發現從園圖第二段“外園”,經過“自然景觀”、“湖景”再回到第五段“內園”的觀看路線,是一個更大的閉環。圖中髙士里、迴瀾磯之間的連貫水域,正是“湖景”中的昌公湖。(圖1J-1T)根據這些方位關係,我們可以繪製出昌公湖周圍的景點方位圖;(圖18)對於前文的種種疑問,也終於能夠作出解答。事實上,《園景圖》第四頁視角推近,(圖1D)已意味著進入坐隱園景區。此時園圖的呈現,亦如同遊園過程中所見,而園圖作者的目的,就是盡可能讓觀者“遊經”更多的景點。對比汪村現場地形,可以得到作者在《園景圖》中設定的遊線:

1,由昌公湖西岸山嶺西側開始,向南至南岸,其間景點包括玄通院、嚶鳴館、嘉福庵和仁壽山;(圖1D,1E)

2,折而向東,至髙士里;(圖1F-1J)

3,沿昌公湖東岸北行;(圖1K-1O)

4,由桃塢轉西;(圖1P)

5,過竹籬茅舍後,沿湖西岸山嶺東側南行;(圖1Q-1S)

6,至迴瀾磯轉東;(圖1T)

7,到達中行街,向北進入坐隱園。(圖1U-1X)

根據這條遊線,可以繪出坐隱園的建築平面圖。(圖19)藉助此圖,我們發現一處不顯眼的細節,園圖第三段的貴人石附近有一山頂平臺,上設一桌四凳;(圖1s)有趣的是,第一段山域也出現了同樣的景觀。(圖1E)不難推斷,第五頁的嚶鳴館與第十八頁的赤壁,實際上位於同一座山嶺——飛虹嶺的兩側。(圖20A,20B)所謂“外園”的被忽視,是為了先呈現沿湖景點,再展示園墻內的景觀。

結論

十六世紀中期以後,私人園林逐漸從生產性財產的觀念中脫離,更多地與視覺審美和文化消費聯繫在一起。[41]園林象徵著遠離俗世的幻境、理想的桃花源,這種觀念深刻地影響了包括汪廷訥在內的南方士紳階層。汪廷訥形塑自身理想形象的努力,亦通過“環翠堂”這一具有雙重含義的符號體現出來——它既指一種文人式的寫作,又以一座被士人視為精神歸宿的園林,顯現于生命歷程之中。汪廷訥出版的書籍體現出明顯的個人性:非實用性的主題、高昂的刊刻成本、優雅的視覺外觀。[42]不僅如此,汪氏常將這些精美的插圖書籍作為禮物送給重要人物。或許在他看來,類似《園景圖》這樣的版畫印本,不僅是一種商業宣傳,也是社交的工具。[43]

相應地,書籍中的插圖亦越來越看重視覺性,以引起人們的觀賞慾望。在版刻圖像中,亦可見到繪畫傳統的深刻影響。[44]類似視覺空間的營造技巧並非《園景圖》所獨創,在早期的手卷畫中常有出現,例如《洛神賦圖》和《韓熙載夜宴圖》,[45](圖21)均以特定的人或景物來分割、連接不同時空。這也是一種極其適應手卷形態的手法,在觀者面前緩緩展開的畫面,並非由某一固定地點觀看的集合,而是觀者進入景中,隨著其腳步的移動,不斷變換所觀之景。

不僅如此,《園景圖》調移視角的方式,是古代文人藝術、尤其是園林繪畫的一種典型視覺語言。比較有代表性的例子來自明代的園林冊頁,如分別為張復(1546-約1631)、張宏(1577-1652)、宋懋晉(?-1620後)所繪的《西林圖》、《止園圖》和《寄暢園圖》。與《園景圖》相似,這些冊頁均為園林主人的委託之作,繪製年代亦相當接近。儘管每頁為獨立的畫面,但與慣常的處理方式不同,三部冊頁中的景物與園林實景存在可信的對應關係。[46]正如《寄暢園圖》所顯示出的,同一景點通過不同的觀看視角,被巧妙地描繪出來。(圖22A,22B)由此,各幅畫面所描繪的園林景觀,具備了互相證實的可能。[47]受益于晚明濃郁的造園風氣和視覺文化氛圍,更多新的圖像表達方式得以湧現。這一時期對於視覺行為的認識,不祗是一種對於刺激的機械反應,同時也是創造性的行為。[48]與冊頁的嘗試不同的是,《園景圖》將園林空間分解、共容於一幅圖像之中,同時保持了圖像的完整性。這種手法與它的尺幅一樣令人印象深刻。

基於《園景圖》在物質媒介和圖像營造上的特殊性,我們很難認為它是晚明商業出版中的常見產品。儘管在製作週期和成本上並沒有具體的記錄,但必然極其昂貴。[49]目前版畫史的敘述中,並不排除部分環翠堂產品的商業屬性,[50]如果《園景圖》用於售賣,負擔得起的人群應該相當有限。在園圖第二十六頁靠近畫面上方邊緣的位置,有一座不起眼的院落,(圖1Z)門額上題有“印書局”。這處外觀普通的刻書場所,在顧起元詩中被描述得充滿書卷與文人氣息,[51]則從另一個角度暗示了汪廷訥出版目的的多重性。正如前文所提及的,汪廷訥常將類似《園景圖》和《人鏡陽秋》這樣的精美印本作為禮物,贈送給重要人士,[52]通過這樣的方法求得序文,並建立密切的私人關係。[53]

在另一方面,晚明發達的物質文化與士商階層之間的頻繁互動構成了《園景圖》出版的社會背景,約在同時期出版的《程氏墨苑》、《湖山勝概》等版畫書籍亦可見雅文化因素的滲入。[54]與《園景圖》類似,這些印本包含文人畫家的參與,很可能面對高端讀者群,具有多重的功能性。稍晚的閔齊伋(1580-?)的《會真圖》,亦深味這一思想文本視覺化和大眾媒介雅化的風潮,在版畫中設下重重玄機,供觀者反復玩味。[55]

汪廷訥在書籍媒介中對優雅圖像的追求,亦是在彰顯自己的文人審美品位。附于《全集》之中的《坐隱圖》,即以整版精雕細刻和六葉連續的形態,打造出精美雅緻的手卷式畫面。[56](圖7A-7C)木刻版畫可複製和易於傳播的特點,原本體現於製作簡易的解釋性圖像,以適應普通受眾需要。借助這一特性,汪廷訥請人將自己的園林繪刻出版,使得原本屬於小範圍賞讀體系的“園林圖”,獲得了批量生產、並流傳至更大社會空間的可能。與僻處徽州山區的坐隱園相比,以“環翠堂”的堂號出版的文集、版畫印本和前人經典,則具備更廣泛的流動性和認知度。汪廷訥看重的是借助《園景圖》中這座足以令江南士人驚歎的園林,來“定格”自己的髙士形象,並利用可複製的版畫圖像來加固這一形象。以“環翠堂”命名園圖,更符合他期望為更多人所知的心態。

者注:我要感謝兩位匿名審稿人極具建設性的建議。還要感謝Nancy Micklewright女士對此文的關注及盛情邀請,以及Zeynep Simavi女士對於我的熱忱幫助。感謝黃小峰教授和王冉先生在繪畫史和建築史方面給予的專業指導。

關於古代中國書籍的裝訂形式,可參見Sören Edgren, Chinese Rare Books in American Collections (New York: China Institute in America, Inc., 1984), p.24。

Nancy Berliner,“Wang Tingna and illustrated Book Publishing in Huizhou”,Orientations(January 1994),pp.67-75。Michela Bussotti, Gravures de Hui: Étude du livre illustré chinois (de la fin du XVIe siècle à la première moitié du XVIIe siècle) (Paris: École française d’Extrême-Orient, 2001)。

林麗江,“徽州版畫《環翠堂園景圖》之研究”,《區域與網路——近千年來中國美術史研究國際學術研討會論文集》(國立臺灣大學藝術史研究所,2001),頁299-328。

正如柯律格(Craig Clunas)所指出的,隨著晚明社會私人空間的發展,“繪畫”與“物品上的圖畫”之間的關係變得更加微妙,在書籍出版領域更是如此。參見Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China (London: Reaktion Books Ltd, 1997), pp.18–41。

林麗江將《園景圖》粗略劃分為三段,分別相當於本文的第一段、第二至四段和第五至六段。林麗江,“徽州版畫《環翠堂園景圖》之研究”,頁304。

[明]林景倫,《坐隱先生紀年傳》,[明]汪廷訥,《人鏡陽秋》,卷二十三,葉7a,天啓五年後增補本,臺北國家圖書館藏,索書號02519。

關於明代吳派繪畫的研究,可參見James Cahill, Parting at the Shore: Chinese Painting of the Early and Middle Ming Dynasty, 1368–1580 (New York, Tokyo: Weatherhill Inc., 1978)。

周蕪,《徽派版畫史論集》(合肥:安徽人民出版社,1984),頁42。關於明代刻工群體的探討,參見Joseph P. McDermott, A Social History of the Chinese Book: Books and Literati Culture in Late Imperial China (Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2006), pp.35–36。

張秀民,《中國印刷史》(上海:上海人民出版社,1989),頁745。Bussotti, Gravures de Hui, pp.284–290。

關於環翠堂版畫風格的討論,可參見拙文,“隱藏的秩序:環翠堂刊戲曲印本版畫考”,《美術觀察》,2015年第3期,頁108-113。關於《人鏡陽秋》的探討,可參見Lin Li-chiang,“Wang Tingne Unveiled through the Study of the Late Ming Woodblock-printed Book Renjing Yangqiu”,Bulletin de l'Ecole Françaised'Extrême-Orient, 95(2012), pp.291-329。

Nancy Berliner,“Wang Tingna and illustrated Book Publishing in Huizhou”,p.74。林麗江,“徽州版畫《環翠堂園景圖》之研究”,頁299。

Sören Edgren, Chinese Rare Books in American Collections,p.24;錢存訓,《中國紙和印刷文化史》,頁211-213。

“余家松蘿之麓,璜琅夾源,繞門如帶。沿堤桃柳參差,雨過千峰,儼列畫圖,遂名其堂曰環翠,園曰坐隱。”[明]汪廷訥,《坐隱先生全集》,木部,葉523a,萬曆三十七年環翠堂刻本,中國國家圖書館藏,索書號01758。

顧凱,《明代江南園林研究》(南京:東南大學出版社,2010),頁116-117。方池作為儒家觀念的反映,多出現於徽州園林,由於晚明造園理念的變化,在江南園林中已不多見。[明]計成,《園冶》(台北:明文書局,1982),頁197。

“蓮池坐客共談玄,訣妙微機真得傳。蟬咽柳枝風細細,水流溪石響涓涓。天長樂處耽棋局,事少閒時奏管弦。筵舞飛花松院靜,川前浴日愛鷗眠。”[明]汪廷訥,《坐隱先生全集》,革部,葉471b。

[明]袁黃,《坐隱先生環翠堂記》,[明]汪廷訥,《坐隱先生全集》,匏部,葉343b,萬曆三十七年環翠堂刻本,中國國家圖書館藏,索書號01758。

關於汪廷訥所作戲曲,可參見[清]董康,《曲海總目提要》(北京:人民文學出版社,1959),頁361-385, 頁447-448, 頁1804-1806, 頁1969-1970。

Craig Clunas, Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China (London: Reaktion Books Ltd, 1996), p.67。

[明]余孟麟,《人鏡陽秋序》,[明]沈懋孝,《人鏡陽秋錄》,[明]汪廷訥,《人鏡陽秋》,卷前序文,天啓五年後增補本,臺北國家圖書館藏,索書號02519。[清]葉德輝,《書林清話附書林餘話》(揚州:廣陵書社,2007),卷七,頁128。

Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China, p.38。

[美]高居翰(James Cahill),黃曉,劉珊珊,《不朽的林泉:中國古代園林繪畫》(北京:生活•讀書•新知三聯書店,2012),頁191。

黃曉,劉珊珊,“園林繪畫對於復原研究的價值和應用探析——以明代《寄暢園五十景圖》為例”,《風景園林》,2017年第2期,頁15。

Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China, p.133。

Kai-wing Chow, Publishing, Culture, and Power in Early Modern China (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), pp.38–56; Tobie Meyer-Fong, “The Printed World: Books, Publishing Culture, and Society in Late Imperial China,” The Journal of Asian Studies 66.3 (2007): pp.787–817.

[明]林景倫,《坐隱先生紀年傳》,葉9b。[明]袁黃,《人鏡陽秋贊》,[明]汪廷訥,《人鏡陽秋》,卷前序文,萬曆三十七年環翠堂刻本,中國國家圖書館藏,索書號01275。

Lin Li-chiang, “The Proliferation of Images: The Ink-stick Designs and the Printing of the Fang-shih mo-p’u and the Ch’eng-shih mo-yuan” (PhD diss., Princeton University, 1998)。李娜,《〈湖山勝概〉與晚明文人藝術趣味研究》,杭州:中國美術學院出版社,2013。

近年來關於閔齊伋《會真圖》的研究,可參見范景中,“套印本和閔刻本及其《會真圖》”,《新美術》,2005年第4期,頁77-82。Wu Hung, The Double Screen: Medium and Representation in Chinese Painting (London: Reaktion Books Ltd, 1996), pp.246–259; and Dawn Ho Delbanco, “The Romance of the Western Chamber: Min Qiji’s Album in Cologne,” Orientations (June 1983): pp.12–23.

Ars Orientalis Volume 48

Permalink: https://doi.org/10.3998/ars.13441566.0048.009

For more information, read Michigan Publishing's access and usage policy.