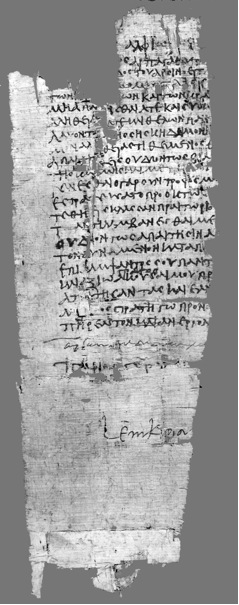

Eingabe an einen Beamten (P. graec. mon. 146)

Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information)

: This work is protected by copyright and may be linked to without seeking permission. Permission must be received for subsequent distribution in print or electronically. Please contact [email protected] for more information.

For more information, read Michigan Publishing's access and usage policy.

| P. graec. mon. 146 | Plate I | 10 x 29 cm | |||

| II –III AD | Arsinoites | ||||

Hellbraunes Papyrusblatt, in Faserrichtung beschrieben, linker Rand bis auf die obere linke Ecke, oberer Rand nur zu einem kleinen Teil erhalten, unten zwischen der Subskription in Z. 24 und der Datierung in Z. 25 ein größeres Spatium sowie darunter ein großer Freiraum bis zur nicht erhaltenen unteren Blattkante. Rechts fehlt etwa die Hälfte des Textes. Das Verso ist unbeschrieben. Der Papyrus kam 1917 über einen Ankauf von J. Rosenthal in die Münchener Papyrussammlung und wurde in demselben Jahr erstmals von Ulrich Wilcken gesehen und beschrieben, dessen diesbezügliche handschriftliche Notizen in der Bayrischen Staatbibliothek München verwahrt werden.[1]

Der Text, der paläographisch wohl eher in das dritte als in das zweite nachchristliche Jahrhundert zu datieren ist, wirft zwar leider mehr Fragen auf als er beantworten kann, bietet jedoch m.E. einige interessante Aspekte, die der Diskussion wert sind.

Es handelt sich um die Eingabe eines Einwohners des Arsinoites (der vielleicht den Namen Paris trug, wenn die Unterschrift in Z. 24 ihm zuzuordnen sein sollte) an einen römischen Beamten namens Alfius.

Der Petent wird offensichtlich von den Lokalbehörden seines Dorfes bzw. den Steuereinnehmern wegen irgendwelcher seiner Meinung nach ungerechtfertigter Eintreibungen bedrängt und weist auf Entscheidungen früherer Präfekten und Prokuratoren hin, die solche Eintreibungen untersagt hätten. Die Klage des Petenten über ungerechtfertigte Eintreibungen hängt offenbar mit dem Militärdienst seines mit ihm zusammen aufgezogenen σύντροφος zusammen, der vielleicht zur Zeit in der classis praetoria Misenensis dient. Es ließe sich daher überlegen, ob die lokalen Behörden möglicherweise versucht haben könnten, den Petenten für irgendwelche Zahlungen seines beim Militär dienenden σύντροφος in Anspruch zu nehmen. Dies wiederum könnte in Zusammenhang mit einem von den Kaisern und den Präfekten immer wieder durch diverse Entscheidungen bekräftigten und gleichwohl offenbar ebenso regelmäßig von den Lokalbehörden mißachteten Rechtsgrundsatz stehen, wonach niemand anstelle eines anderen mit fiskalischen Belastungen belegt werden dürfe. "Von niemandem soll anstelle eines anderen Abgaben eingezogen werden, weder von einem Vater für seinen Sohn, noch von einem Sohn für seinen Vater, noch von einer anderen Person für eine andere..." heißt es in einem Reskript der Kaiser Severus und Caracalla aus dem Jahr 200 n.Chr. – μηδένα ἀπαιτεῖ[σθαι ὑπέραλλα μήτε πα]|[τέ]ραν ὑπὲρ υἱοῦ μήτε [υἱὸν ὑπὲρ πατρὸς μήτε] | [ἄλ]λ̣ον ὑπὲρ ἄλλου.[2] Auf diesen Rechtsgrundsatz beruft sich aber bereits im Jahr 161 n.Chr. ein gewisser Ptolemaios aus Theadelpheia im Arsinoites in einer Eingabe an den iuridicus Herennius Philotas. Er wurde von den πράκτορες ἀργυρικῶν wegen der Kopfsteuer seines erwachsenen Sohnes belästigt, welcher ihn, wie er sagt, bereits vor sechs Jahren verlassen hatte und weder sein Mitbewohner geworden sei noch mit jemand anderem im Dorf zusammenwohne; obwohl doch alle Präfekten angeordnet hätten, daß niemand anstelle eines anderen belangt werden dürfe.[3] Und im Jahr 280 n.Chr. beschwert sich ein Einwohner von Ision Panga im Oxyrhynchites gegenüber einem beneficiarius des Präfekten, weil er von den Dekaproten der Oberen Toparchie wegen nichtgezahlter Landsteuern in Haft genommen worden sei, für die er gar nicht verantwortlich sei, um dann fortzufahren: "Denn die Gesetze befehlen, daß niemand für einen anderen in Anspruch genommen werden soll, weder ein Vater für den Sohn, noch ein Sohn für den Vater, noch ein Bruder für den Bruder."[4]

Was nun P. graec. mon. 146 betrifft, so ist zwar zuzugeben, daß wir in den vorgenannten Texten nichts davon hören, daß es auch verboten sei, daß jemand für seinen σύντροφος in Anspruch genommen wird, sondern die Rechtsvorschrift denkt offenbar vornehmlich an leibliche Verwandtschaftsverhältnisse, wenngleich in dem kaiserlichen Reskript der Severer mit dem Passus μήτε ἄλλον ὑπὲρ ἄλλου natürlich alle sonstigen Eventualfälle abgedeckt werden sollten. Auch ist bisher nicht bekannt, daß der Umstand, σύντροφος eines anderen zu sein, ggfs. die Verpflichtung zur Übernahme fiskalischer Verpflichtungen für eben diesen σύντροφος impliziert hat bzw. bei Behörden und Steuereinnehmern eine diesbezügliche (und irrige) Annahme ausgelöst hat. Aber vielleicht ist es nicht ganz ausgeschlossen, daß diese das Verhältnis zwischen zwei σύντροφοι in Analogie zu leiblichen Verwandtschaftsverhältnissen interpretiert haben könnten und deshalb auch versucht haben könnten, von jemandem Steuern oder Abgaben für seinen σύντροφος einzuziehen. Immerhin ist es in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß sich in einer Todesanzeige der Deklarant als σύντροφος eines anderen Mannes bezeichnet.[5] Er meldet zwar nicht dessen Tod, sondern den seines leiblichen Bruders. Aber warum sollte er den Umstand, daß er σύντροφος ist, überhaupt erwähnen, wenn er nicht der Auffassung war, daß diesem Umstand irgendeine für die Behörden relevante Bedeutung zukam?

Ein weiteres Problem betrifft die Identität des Adressaten, der den Namen Alfius trägt. Er ist mit Sicherheit ranghöher als ein Gaustratege, wie sich aus dem Ersuchen des Petenten in Z. 19 ff. ergibt, in seiner Angelegenheit an den zuständigen Gaustrategen zu schreiben. Es ließe sich erwägen, ob er nicht mit dem procurator usiacus Alfius identisch sein könnte, der im Jahr 195 durch P.Oxy. LI 3601 bezeugt ist. Wobei allerdings zu klären wäre, ob Alfius hier als römisches Gentiliz Alfius oder als griechisches cognomen Ἀλφειός aufzufassen ist. In der Prosopographia Imperii Romani wurde der Vorschlag gemacht, den Alfius/Ἀλφειός von P.Oxy. LI 3601 mit einem procurator Augustorum Aurelius Alpheios zu identifizieren, der in einer Inschrift aus Sparta aus der Regierungszeit des Septimius Severus und des Caracalla geehrt wird.[6] Αὐρηλίῳ wäre sicherlich keine schlechte Ergänzung für den verlorenen Beginn der ersten Zeile jedoch fragt man sich dann was nach Ἀλφίῳ zu lesen sein soll. Ich erkenne hier etwas, was wie eine senkrechte Haste aussieht und vielleicht ein iota adscriptum sein könnte; danach nur noch Spuren. Sollte es sich bei Alfius um ein Gentiliz handeln, wäre hier ein cognomen anzunehmen. Wenn Alfius dagegen wie in P.Oxy. LI 3601 der einzige genannte Name (und in diesem Falle wohl eher der griechische Name Ἀλφειός als der römische Alfius) wäre, würde man dahinter am ehesten τῷ κρατίστῳ erwarten. Dazu scheinen die Spuren indes nicht gut zu passen. Wenn Alfius hingegen Gentiliz wäre müßte man vielleicht von zwei Gentilizia ausgehen, wenn am Beginn von Z. 1 ebenfalls ein solches zu ergänzen ist.

Ich habe außerdem einige Bedenken, den Adressaten des Münchner Textes lediglich auf dem Rang eines Prokurators zu verorten, denn hiergegen spricht m.E. die Art und Weise wie der Petent ihn anredet und welche Schlüsselwörter er hierbei verwendet. Zwar ist, wie man unschwer erkennen kann, auf der rechten Seite mindestens die Hälfte des Textes verloren, es scheint aber doch dem Passus in Z. 5–7 ungefähr folgender Gedanke zugrundezuliegen:

Da die Kaiser(?), die früheren Präfekten und die Prokuratoren diese und jene Verfügungen hinsichtlich ungerechtfertigter Eintreibungen getroffen haben, und weil auch du in Wahrheit willst, daß sich alle Menschen in deinem Machtbereich deines Schutzes (κηδεμονία) erfreuen und du nichts für höher erachtest als die Wahrheit...

Außerdem wird der Adressat laut Z. 18 als ἐπιλάμψας bezeichnet. Dies ist bemerkenswert, denn in der bisher bekannten Überlieferung wird ἐπιλάμπω nur von Herrschern gebraucht, deren Licht wie das eines Sterns oder der Sonne die Welt erleuchtet. "It is always used with reference to emperors and kings" bemerkte J. David Thomas im Kommentar zu P.Oxy. LXVII 4593 wo der Präfekt Subatianus Aquila in einem Rechtsentscheid von Severus und Caracalla als ἐπιλάμψαντες τῇ ἑαυτῶν Αἰγύπτῳ (Z. 7) spricht. Aber bereits in der berühmten Präambel des Ediktes des Ti. Iulius Alexander aus dem Jahr 68 n.Chr. heißt es über Galba: ἐπιλάμψαντος ἡμεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους εὐεργέτου (Z. 7 der Inschrift[7] sowie in BGU VII 1563). Und in einer vielleicht kurz nach 161 n.Chr. entstandenen Eingabe an den Rat der Stadt Antinoopolis bezeichnet der Petent die regierenden Kaiser Marc Aurel und Lucius Verus als δεσπότων ... τῷ παντὶ ἀνθρώπ|ω]ν̣ ἔθνει ἐπιλαμψάντων (P.Oslo III 126.4–5).[8] Der Präfekt Subatianus Aquila spricht in einem Rechtsentscheid von Severus und Caracalla als den ἐπιλάμψαντες τῇ ἑαυτῶν Αἰγύπτῳ (P.Oxy. LXVII 4593.7). Und der publicus grammaticus von Oxyrhynchos Lollianus tituliert in seiner Eingabe an die Kaiser Valerianus und Gallienus aus dem Jahr 258 n.Chr. deren kaiserliche Vorgänger als ἐπι̣[λάμ]ψαντες τ̣ῆ̣ι̣ α̣ὐ̣[τῶν] ο̣ἰ̣κουμένηι (P.Coll.Youtie II 66 C 51) wohingegen es von ihnen selbst heißt: "Euer himmlischer Großmut hat den Kreis eurer Herrschaft erleuchtet" (ἡ [ο]ὐράνι|ος ὑμῶν μεγαλοφροσύνη ἡ ἐπιλάμψασα τῆι ὑμε|τέραι οἰκουμένηι) (ibid. A 6–8). Die Inschriften sprechen dieselbe Sprache: Nero ist der νέος Ἥλιος ἐπιλάμψας τοῖς Ἕλλησιν (Syll.3 814.34)[9] und von Maximinus Daia heißt es ἐν τῇ πατρίδι ἐπέλαμψεν (Syll.3 900.22).

Für einen römischen Beamten ist eine Bezeichnung als ἐπιλάμψας hingegen bisher nicht bezeugt und mithin äußerst ungewöhnlich. Dies könnte zu der Vermutung führen, daß man im Adressaten des Münchner Papyrus keinen Prokurator, sondern vielleicht sogar einen bisher unbekannten praefectus Aegypti vor sich haben könnte. Im dritten Jahrhundert, in das der Text seiner Paläographie nach gut gesetzt werden könnte, ist für manche Zeitabschnitte die Abfolge der Präfekten keineswegs gesichert. Allerdings ist es wohl auch nicht ausgeschlossen, daß ein Petent in einem Anfall besonders großer Servilität (oder persönlicher Not, wie man will) auch einen untergeordneten Amtsträger als "erstrahlend wie die Sonne" bezeichnen konnte.[10]

Ein weiteres Problem betrifft die verschiedenen Hände des Textes. Die Eingabe ist von einer zwar flüssigen, jedoch auch wenig elegant wirkenden Hand geschrieben. Dann folgt in Z. 23 von einer geübten Kursive, die an die Schreiber der Verwaltungsbüros gemahnt eine Subskription, mit der ich wenig anfangen kann. Man denkt hier an einen hyperetes, hat dann allerdings das Problem, daß diese Amtsdiener sich in den von ihnen bekannten Unterschriften auch als solche zu erkennen geben, was hier nicht der Fall zu sein scheint.

1 Zum Problem der Identität des Adressaten siehe auch die Bemerkungen in der Einleitung. In P.Oxy. LI 3601, in welchem für das Jahr 195 ein procurator usiacus namens Alpheios erwähnt wird, ist dieser Name nur in Z. 15–16, vollständig erhalten, wo er im Genitiv steht: ἐπιστολῇ ὑπὸ ΑΛΦΕΙΟΥ το̣[ῦ] κρατίστου γενομέ|νου ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶν. Der Herausgeber John Rea hat sich in seiner Transkription für die Akzentuierung Ἀλφειοῦ entschieden und bemerkt im Zeilenkommentar: "Presumably this is the Greek Name Ἀλφειός and not the Roman Alfius, since an official is normally referred to by cognomen, not by nomen, if only one name is employed. The Greek name is also more suited to the indications that the procurator usiacus was usually a freedman" (P.Oxy. LI 3601.15 Komm.). Die letztere Annahme ist wohl kaum mehr aufrecht zu erhalten, da am Ende des 2. Jh. n.Chr., als der procurator usiacus von P.Oxy. LI 3601 tätig war, solche prokuratorischen Aufgabenbereiche schon längst nicht mehr Freigelassenen, sondern römischen Rittern übertragen wurden, und ein Freigelassener nun wirklich niemals mit dem ritterlichen Rangprädikat κράτιστος (= vir egregius) hätte titutliert werden können wie im Falle des procurator usiacus von P.Oxy. LI 3601. Es kann mithin also keinem Zweifel unterliegen, daß auch der procurator usiacus Ἀλφειός (oder Alfius) ein römischer Ritter gewesen ist, und von daher nichts gegen eine Gleichsetzung des griechischen Namens Ἀλφειός mit dem römischen Gentiliz Alfius spricht. Auch die Neuauflage der Prosopographia Imperii Romani ist offenbar davon ausgegangen, daß es sich bei dem in P.Oxy. LI 3601 genannten Prokurator um einen Ritter handelt, denn sonst hätte sie nicht den Vorschlag gemacht, den in P.Oxy. LI 3601 genannten Prokurator Alpheios/Alfius mit dem procurator Augustorum Aurelius Alfius (PIR A 1442) zu identifizieren, der in einer Inschrift aus Sparta aus der Regierungszeit des Septimius Severus und des Caracalla geehrt wird (IG V 1.546).[11] Das römische Gentiliz Alfius ist nicht gerade häufig bezeugt, die PIR verzeichnet mit dem eben genannten Aurelius Alfius gerade einmal 9 Einträge (darunter keine weiteren ritterlichen Amtsträger). In der Kaiserzeit sind vier Senatoren dieser gens bezeugt.[12] In den Papyri ist der Name ebenfalls nicht häufig belegt. Ich habe neben dem bereits erwähnten P.Oxy. LI 3601 und dem dort erwähnten Prokurator dieses Namens lediglich 12 weitere Belege ausfindig machen können.[13]

2 Als Ergänzung käme hier sowohl der Name des in Z. 23 subskribierenden Horion, als auch der des in Z. 24 subskribierenden Mannes, der vielleicht Paris hieß, in Betracht (siehe die Anm. zu Z. 23 u. 24.). Nach Ἁρπαγάθου ist wohl auch το̣[ῦ + Name des Großvaters denkbar.

3 Die Ergänzung Θεμίστου μερί]δος bzw. Πολέμωνος μερί]δος mit 12 bzw. 13 Buchstaben ist aufgrund des in der Lücke zur Verfügung stehenden Platzes (vgl. die Ergänzung der vorhergehenden Z. mit, gleichgültig ob man hier den Namen Ὡρίων]ος oder Πάριδ]ος ergänzen will, 9 Buchstaben) vielleicht etwas wahrscheinlicher als die Ergänzung Ἡρακλείδου μερί]δος mit 14 Buchstaben. Hierin läge dann wohl auch keine chronologische Festlegung in dem Sinne, daß Text dann vor der administrativen Vereinigung des Themistos- und des Polemon-Bezirks[14] im Jahre 137 geschrieben sein müßte, wodurch die denkbare Identifikation des Adressaten (s. oben) natürlich erledigt wäre. Indes waren zwar seit diesem Zeitpunkt diese beiden μερίδες zu einem einzigen Strategiebezirk (denn die Basilikogrammatien blieben nach wie vor getrennt) zusammengefaßt, jedoch erforderte dies für die Bewohner dieses Strategiebezirks wohl nicht, in Eingaben an den betreffenden Strategen in ihrer Herkunftsangabe auch alle zwei μερίδες expressis verbis zu nennen, sondern es genügte diejenige, in welcher der betreffende Petent wohnte. Außerdem konnte unbeschadet der Vereinigung beider Bezirke der nunmehr für zwei μερίδες zuständige Stratege von einem solchen Petenten immer noch als Stratege einer μερίς bezeichnet werden. Ich verweise hier nur auf SB XIV 12087 (162 n.Chr.), eine Eingabe an Harpokration, στρατηγὸς Ἀρσινοείτου Θεμίστου καὶ Πολέμωνος μερίδων (Z. 1) seitens eines Ptolemaios, Einwohners von Theadelpheia im Themistos-Bezirk. In dieser Eingabe wird eine weitere Eingabe desselben Petenten an den Epistrategen Vedius Faustus wiedergegeben, in welcher er mit den folgenden Worten um die Einschaltung des Strategen in seiner Angelegenheit, die ungerechtfertigte Steuerforderungen betrifft, ersucht: ὅθεν ἐπὶ | σὲ κατέφυγον ὅπως [τ]ύχω τῶν δικαί[ω]ν κἂν σου τῇ τύχῃ δόξῃ κελεῦσαι γραφῆν[αι] τῷ τῆς μερί[δ]ος στρ(ατηγῷ) Ἁρποκρατίωνι | [με ἀ]παρενόχλητον φυλάξα̣[ι] (Z. 14–16).[15]

4–5 λαμπροτά]των, weil ich es für unwahrscheinlich halte, daß für die Prokuratoren ein Rangprädikat genannt worden sein soll, für die Präfekten aber nicht.

8 κηδεμονία̣[ς wohl korrigiert aus κηδαιμονία̣[ς.

9 Eine Alternative wäre ein zusammengeschriebenes τιθέμενος.

14 Die Ergänzung des Namens der classis praetoria Misenensis ist natürlich nicht sicher. Allerdings ist von dieser Flotte bekannt, daß zahlreiche Ägypter in ihr dienten, weshalb sie auch in den Papyri vergleichsweise häufig bezeugt ist (siehe B. Palme, "Die classis praetoria Misenensis in den Papyri," in P. Amann, M Pedrazzi, and H. Taeuber [hrsg.], Italo- Tusco- Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006 [Wien 2006] 281–299). Demgegenüber gibt es für die in Ravenna stationierte praetorische Flotte lediglich zwei Zeugnisse, von denen eines (SB III 6304, um 151 n.Chr.) aus Ravenna selber stammt, nämlich eine Wachstafel mit einem im Lager der Flotte aufgesetzten Kaufvertrag über eine Sklavin. Das andere (ChLA XI 500), ein kleines Bruchstück eines lateinischen Heidelberger Papyrus unbekannter Herkunft, erwähnt beide Flotten.

18 Zu ἐπιλάμψαντός σου ... siehe auch die Bemerkungen in der Einleitung. Danach vielleicht παν[τὶ τῷ ἀνθρώπων̣ ἔθνει bzw. γένει] (vgl. P.Oslo III 126.4–5)? Aber vielleicht wäre das selbst für einen praefectus Aegypti etwas zuviel des Guten, der wohl allenfalls eine ganze Provinz überstrahlen kann und nicht wie die Kaiser das ganze Menschengeschlecht. Man könnte daher auch eine Bezugnahme auf die Provinz Ägypten vermuten (vgl. P.Oxy. LXVII 4593.7), jedoch vermag ich derzeit nicht zu sagen, wie diese formuliert gewesen sein könnte, denn es scheint hier doch wohl eine maskuline oder neutrale Form von πᾶς gestanden zu haben.

22 ἀνεργολά̣[βητον ist zwar ein addendum lexicis ergibt jedoch guten Sinn. Zur Bedeutung von ἐργολαβία siehe die illustrativen Ausführungen von R. Duttenhöfer zu P.Lips. II 145.25. Demnach wird dieses ansonsten neutrale Substantiv (siehe auch J.M.S. Cowey, P.Harrauer 31.2 Komm.) dort (und in einigen anderen Texten in ähnlichem Zusammenhang) im Sinne von "erpresserischer, ungerechtfertigter Eintreibung" gebraucht, siehe etwa P.Mich. VI 365.6–7: βίαν δὲ παθὼν καὶ ὕβριν καὶ ἐργολαβίαν.[16] Die beste Parallele scheint mir P.Sarap. 94.12–14 (= P.Amh. II 134) (90–133 n.Chr.) zu sein, wo die Widersacher als ἐπηρεασταί und ἐργολάβοι bezeichnet werden: ἐρῶ οὖν σὲ πρὸς ἐπίστασιν τῶν ἄλλων | ἐκδικῆσαι αὐτὸν καί ἐντυχεῖν κατὰ | Πετεψώιτος Φατρήους καὶ Δημη|τρίου Τεκνοῦντος ὡς ἐπηρεαστὰς καὶ ἐργολάβους (Z. 9–13).

23 Die ersten zwei Buchstaben des auf Ὡρίων folgenden Wortes sind extrem problematisch. Gegen ἐπιδέδωκα (was darauf hinweisen würde, daß es sich bei Horion um den Petenten handelt) spricht, daß Iota normalerweise nicht nach rechts angebunden wird, und schon gar nicht in dieser Weise. Man sieht eigentlich ein Alpha, und dann käme nur noch ἀναδέδωκα oder μεταδέδωκα in Frage. Das erste davon scheidet aus inhaltlichen Gründen aus; μεταδέδωκα ist aber auch nicht ganz einfach zu lesen. My und Epsilon müßten sehr eng und klein geschrieben sein. Sollte es dennoch zutreffen, läge hier wohl die Notiz eines Hyperetes vor, des Inhalts, daß er das Dokument überstellt hat. Normalerweise sind solche Mitteilungen aber abweichend formuliert (siehe S. Strassi, "Problemi relativi alla diffusione delle dispozioni amministrative nell'Egitto romano: il ruolo degli hyperetai e le formule di trasmissione dei documenti," in Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists [Kopenhagen 1994] 504–507; dies., Le funzioni degli ὑπηρέται nell'Egitto greco e romano. Schriften der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Band 3 [Heidelberg 1997] 146 ff.). Wenn man den Gedanken trotz allem akzeptiert, müßte nicht Z. 23, sondern Z. 24 die Unterschrift des Petenten sein. All das hat also weitreichende Konsequenzen und führt etwa dazu, daß die Ergänzung des Namens des Petenten in Z. 2 nicht sicher ist.

24 Die ungelenke Hand dieser Unterschrift könnte (neben den in der Anm. zu Z. 23 genannten Indizien) vielleicht ebenfalls darauf hinweisen, daß es sich bei dem hier subskribierenden Mann um den Petenten handelt.

Notes

Ich möchte an dieser Stelle Claudia Fabian, der Leiterin der Abteilung für Handschriften und Alte Drucke der Bayrischen Staatsbibliothek München sowie der dortigen Handschriftenkuratorin Brigitte Gullath für die stets bereitwillige und unbürokratische Unterstützung bei meiner Arbeit an den Münchener Papyri herzlich danken.

SB XIV 11863.47–49: Zur Bedeutung des Adverbs ὑπέραλλα im Kontext dieses (wie auch der im folgenden zitierten Texte) im Sinne von "stellvertretend, anstelle eines anderen," siehe D. Hagedorn, "ΥΠΕΡΑΛΛΑ," ZPE 28 (1978) 281–283; siehe auch N. Lewis, "The Severan Edict of P.Mich. IX 529," CdÉ 50 (1975) 204.

SB XIV 12087.10–13: Τὸ δὲ πρᾶγμα τοιοῦτον· υἱὸν ἔχω, κύ|ριε, τέλειον. Οὗτος ἀπὸ ιθ (ἔτους) Αἰλίου Ἀντωνείνου ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐχωρίσθη καὶ οὔτε κοινόβιός μοι ἐγένετο οὔτε ἐν τῇ κώ|μῃ συννομιτεύεται. οἱ δὲ τῆς (l. τῶν) ἀργυρικῶν πράκτορες παρὰ τὰ ἀπειρημένα ἀπαιτοῦσί με τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐπικεφάλεια πάντων | τῶν ἐπάρχων διατα[ξ]άντων μηδένα ὑπέραλλα ἀπαιτεῖσθαι.

PSI VII 807.16–21 (cf. BL VII, 237): οἱ δὲ νόμοι κελεύουσιν | μηδένα κατέχεσθαι ὑπέ|ραλλα μήτε πατέρα ὑπὲρ | υἱοῦ μήτε υἱὸν ὑπὲρ πατρὸς |20 μήτε ἀδελφὸν ὑπὲρ ἀδελ|φοῦ, ἀναγκαίως ἐπιδίδω|μι τὰ βιβλείδια, ἀξ̣ιῶν | ἔχειν τὸ σῶμα ἐλεύθε|ρον καὶ ἀνύβριστον καὶ μὴ |25 κατέχεσθαι ὑπέραλλα κα|τὰ τὰ̣ διηγορευμένα.

CPGr II 46 (= P.Ryl. II 106) (Ptolemais Euergetis, 158 n.Chr.). Die Anachoresis-Deklarationen der julisch-claudischen Zeit aus Oxyrhynchos und dem Arsinoites können vielleicht ebenfalls etwas Licht auf denjenigen Personenkreis werfen, der von den Steuerbehörden angegangen wurde, wenn es darum ging, Steuerrückstände von Personen in der Anachoresis einzutreiben. Denn neben den (zu erwartenden) engen Verwandten erscheinen hier auch zwei Hausbesitzer, die eine Erklärung über einen ihrer Mieter abgeben, der in die Anachoresis gegangen ist (P.Oxy. XXXIII 2669, 41–54 n.Chr.), und ein προβατοκτηνοτρόφος, der dasselbe für einen seiner Hirten tut, der ihm auf diese Weise abhanden gekommen ist (SB IV 7463 = P.Graux I 3, Arsinoites, 51 n.Chr.), siehe auch A.E. Hanson, "Sworn Declarations of Removal from Herakleides-Division, Arsinoite Nome," in: B. Palme (Hg.), Akten des 23. Internationalen Papyrologenkongresses, Wien, 11.–28. Juli 2001 (Wien 2007) 267–271.

IG V 1, 546: Ἡ π̣ό̣[λις] | Αὐρ(ήλιον) Ἀλφεῖον τὸν κράτιστον ἐπί[τροπον] | τῶν Σεβαστῶν τῆς εἰς τὴν Λακεδαίμον[α] | εὐνοίας ἕνεκεν, προσεμένου τὸ ἀνά|5λωμα Γαίου Πομ(πωνίου) Πανθάλους | Διογένους Ἀριστέα, ἀρχιερέως τῶν Σεβαστῶν | καὶ τῶν θείων προγόνων αὐτῶν.

Zum Text siehe G. Chalon, L'édit de Tiberius Iulius Alexander. Étude historique et exégétique (Olten–Lausanne 1964).

J.D. Thomas, P.Oxy. LXVII 4593.7 Anm. weist allerdings darauf hin, daß es lediglich sicher sei, daß der Text aus nachhadrianischer Zeit stammen muß, und mithin mit den beiden erwähnten Herrschern auch Septimius Severus und Caracalla gemeint sein können.

Bereits im Jahr 53 wurde Nero mit der Sonne verglichen, siehe Anth. Pal. IX 178: Ἅλιε, καὶ παρὰ σὸν φέγγος ἔλαμψε Νέρων.

In dem berühmten thebanischen Ehrendekret für den Strategen Kallimachos für seine Verdienste zur Linderung einer schweren Hungersnot von ca. 39 v.Chr. wird dieser als jemand bezeichnet, der ὥσπερ λαμπρὸς ἀστὴρ καὶ δαίμων ἀγαθὸς [τοῖς ἅπασι]ν ἐπέλαμψε (OGIS I 194.19–20), siehe zu diesem Text auch H. Heinen, "Hunger, Not und Macht. Bemerkungen zur herrschenden Gesellschaft im ptolemäischen Ägypten," AncSoc 36 (2006) 13–44, 22 ff. Die Situation dieses Textes ist aber natürlich eine ganz andere, und Kallimachos hat immerhin die dankbaren Bewohner des Gaus Perithebas tatsächlich aus großer Not gerettet, während sich der Petent von P.graec. mon. 146 ja Hilfe erst erhofft. (ibid. 40) konstatiert hier indes wohl zutreffend einen "exaltierten Stil der Thebaner verbunden mit einer gehörigen Portion lokalen Traditionsbewußtseins," die in Teilen der Forschung ein falsches Bild von der Stellung des Kallimachos evoziert haben, der lediglich Stratege eines kleinen Gaues war und Aufgaben übernahm, die bei größerer Prosperität des Landes und einer stabileren politischen Lage, von den Königen übernommen worden wären und verortet den Text ansonsten völlig zu Recht als "Ausdruck der für hellenistische Eliten charakteristischen Euergesie" (ibid. 41).

CIL II 4110 (Tarraco); CIL VI 1335; Collat. leg. Mos. et Roman. III 3 f.

ChLA X 414.3 (Herk. unbek., 140 n.Chr.): Liste von Legionsveteranen aus Alexandria mit Erwähnung eines Alfius Coma exsignif(er); P.Gen. II 109.18 (Arsinoites, 2. Jh. n.Chr.): Amtliches Register über Naturalsteuerzahlungen mit Erwähnung eines Ἄλφ(ει)ο(ς) Ὀρσισούχου; P.Iand. II 23 (Oxyrhynchos?, 6.–7. Jh. n.Chr.): Privatbrief mit Erwähnung einer Zahlung τῷ γὰρ Ἀλφίῳ; P.Naqlun 9.3 (Abrechnung, Naqlun [Arsinoites?], 6. Jh. n.Chr.): Erwähnung eines Ἄλφιος Χίου; P.Oxy. XLII 3016.10 (Protokoll einer Entscheidung von Xenokritai): Eines der Mitglieder war anscheinend ein Römer namens Alfius Longus; zwar wäre das Alpha in Ἀ̣λ̣φείου Λόνγου am Beginn der Zeile etwas ungewöhnlich geschrieben im Vergleich zur sonstigen Schreibweise des Buchstabens in diesem Text jedoch (wobei indes die Schreibweise von der des lateinischen A beeinflußt sein könnte, vgl. den Lateinischen Text von derselben Hand in Z. 13 ff. oder der Schreiber hat hier ein kapitales Alpha anstatt eines kursiven geschrieben), kommt in Anbetracht der Tatsache, daß alle Mitglieder des Xenokritenkollegiums römische Gentilnamen tragen, kaum eine andere Lesung in Betracht; P.Oxy. LVI 3864 (Oxyrhynchos, 5. Jh. n.Chr.): Privatbrief, in welchem der Schreiber wegen einer Verzögerung οὐκ ἐκατ̣έλα<βα> Ἄλφιων (l. κατέλαβα Ἄλφιον); P.Petra I 7–10 (Steuerquittungen, Petra, 568–578 n.Chr.): Jeweils Erwähnung eines Φλ(άουιος) Οὐάλης Ἀλφείου; P.Petra III 22, 208; 23, 4; 28, 76 (Petra, ca. 540–559 n.Chr.): Ein Notar Ἄλφειος Οὐαλέντος; 25,18, 19 (Petra, 559 n.Chr.): Φλ. Σωσάμον ᾿Αλφείου; 36,193 (6. Jh. n.Chr.): Ἄλφειος Αφθαου. PSI XIV 1419.3 (cf. BL IV, 92) (Privatbrief, Oxyrhynchos, 3. Jh. n.Chr.): ἐ̣ὰ̣ν ο̣[ὖ]ν ἔλθῃ πρὸς σὲ Ἄλφειος κ̣[όμισ]αι παρ᾿ αὐτο̣ῦ̣ [τὴν] τ̣ιμ̣ὴν. P.Sorb. II 69.61 (Fiskalkodex, Hermopolis, 618–619 od. 633–634 n.Chr.): δ(ιὰ) κλ(ηρονόμων) Ἀλφίου (Β 3); δ(ιὰ) Ἰωάννου Ἀλφίου; SB XIV 12085.16 (Privatbrief, Herk. unbek., 5. Jh): ἐποιήσαμεν δὲ Ἄλφιον δῶναι λί(τρας) φ. In P.Ness. 21.36, 39 (Nessana, Palästina, 562 n.Chr., Aufteilung des Besitzes eines Soldaten unter seine vier Kinder), wo in der Grenzbeschreibung des Besitzes ein N.N. Αλφειου genannt wird, verbirgt sich hinter dem Vatersnamen dieser Person, nach (der indes nicht weiter begründeten) Auffassung des Hg. nicht der griechische Name Ἀλφειός oder der römische Alfius, sondern der semitische Name Khalfai (siehe die Übers. P.Ness., p. 68). Auch der semitische Name Alaphos scheint im Griechischen mitunter als Αλφιος transkribiert worden zu sein, siehe M. Sartre, Bostra, des origines à l'Islam (Paris 1985) 172–173; J. Gascou, P.Sorb. II, p. 236.

Siehe hierzu D. Hagedorn, "Der erste Stratege der vereinigten Themistes- und Polemon-Bezirke," ZPE 44 (1981) 137–140.

Siehe auch Th. Kruse, Der Königliche Schreiber und die Gauverwaltung. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v.Chr. - 245 n.Chr.). APF, Beiheft 11.2 (München-Leipzig 2002) I 31 ff.; II 849 ff.; T. Derda, ΑΡΣΙΝΟΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ. Administration of the Fayum under Roman Rule. JJP, Suppl. 7 (Warschau 2006) 98 ff.

Siehe auch P.Lond. II 342.15–17 (p. 173); P.Mich. VI 435.13; P.Wisc. II 48.29.38.